TEGUCIGALPA, HONDURAS. -Sergio Alfredo Zepeda es un narrador extraño al que le gusta experimentar con ciertos tipos de tortura. Tiene la afición de leer literatura hondureña y construir a partir de ella su propia obra.

A pesar de estos sospechosos precedentes, “Piña colada” e “Insomnio frío”, los dos cuentos de este autor que publicamos hoy, son textos interesantes en los que subyace un sentido del humor baladí y perverso. Están hechos de una cotidianeidad llena de juegos y mentiras inútiles.

Son dos pastiches de estilos disímiles, de autores hondureños cuyas escrituras están en las antípodas. La pericia con que el autor logra construir narraciones a partir de ellos, haciendo propias y modificando las estructuras narrativas que le sirven de base, es una de las mayores virtudes de estos relatos.

Los lectores más avezados sin duda reconocerán en ellos las situaciones que se tomaron prestadas, algún giro verbal y hasta el hábil y picaresco manejo de los diálogos de otros escritores.

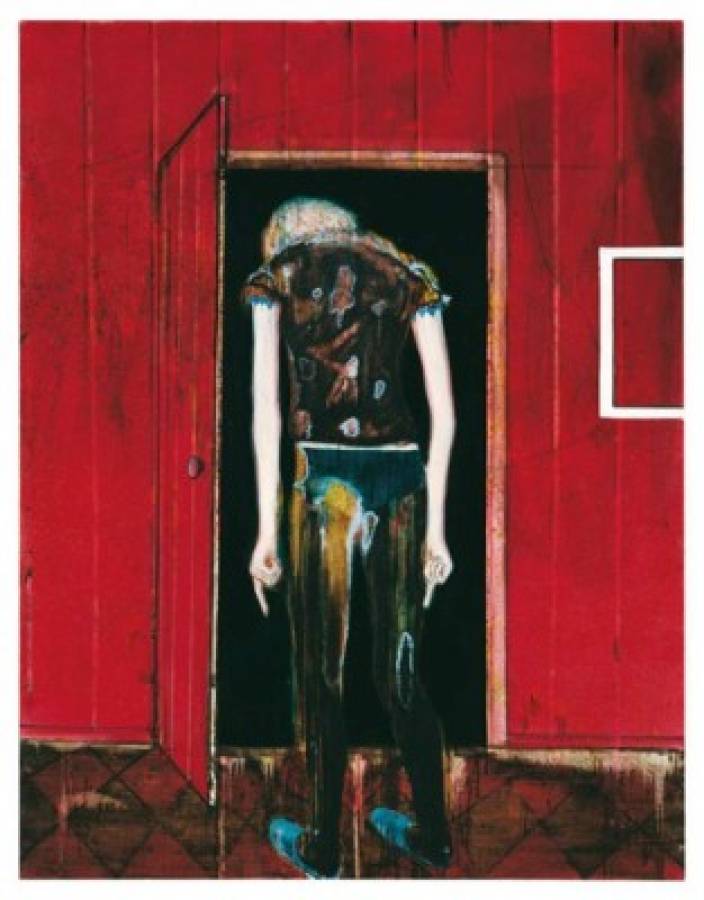

Los dos finales, además, disparan preguntas para reinterpretar los relatos. Acompañan los textos las imágenes de Daniel Richter, luminosas y depresivas, una mezcla psicodélica en la que conviven el arte pop, el expresionismo agresivo y la denuncia social.

Piña colada

Vieron con descaro a la mujer de vestido verde sin importarles que se diera cuenta. La mujer se levantó de la silla y comprobó con el rabillo del ojo que Jorge y Ana seguían viéndola, se acomodó las gafas, ordenó deprisa los restos de la comida en la bandeja y apretó contra los pechos la cartera y el hermoso libro de tapas duras que estaba leyendo, “Manualidades con sogas”, levantó la bandeja y se encaminó rápido hacia la salida. Ana siguió viéndola caminar bajo los rayos oblicuos del sol, entre la gente apiñada en el comedor del centro comercial.

–Te morís por amarrar a tu esposa con sogas y darme duro delante de ella, ¿verdad? –dijo Ana, quitándose los gruesos anteojos.

–Me leíste la mente –Jorge se pasó la mano pálida y pecosa por la calva–. Eso es lo que más deseo hacer ahorita mismo.

–¿Qué es lo que te fascina de jugar con sogas?

Jorge sorbió por la pajilla las últimas gotas de coca-cola.

–Sentir que soy el que manda –dijo.

–¿Desnudás a tu esposa antes de amarrarla?

–Obvio. Pero nunca le tapo con la soga las partes importantes.

–¿Ah sí? –Ana alzó las cejas–. Y esas partes importantes ¿cuáles son?

–El culo y las tetas. Y la cara también, claro. Todo lo demás queda enrollado debajo de las sogas. Pero qué curiosa sos. El caso es que dejo a mi esposa igualita a un gusanito. Me encanta verla revolverse en el suelo, suplicando que no le haga una trastada.

–¿La golpeás?

–No, pero sí la amenazo con hacerlo mientras le meto los dedos y la lengua.

Jorge se sacó del pantalón un frasco de píldoras contra la hipertensión. Ana se rio, tapándose los grandes dientes con la mano.

–¿Qué? –Jorge se tomó una píldora–. ¿Querés que te haga lo mismo que a mi esposa? ¿Qué te amarre y te…?

Ana le hizo señas para que se callara. Una pareja se acercó a saludar. La mujer llevaba a una niña de la mano y el hombre andaba un bebé

en brazos.

–Les presento a mi marido –dijo Ana, señalando a Jorge.

–Mucho gusto –dijo Jorge.

Les dio la mano, escuchó cortésmente los comentarios sobre la larga soltería de Ana y sus días de universitaria y aspirante a rockera. Cuando estaban a punto de despedirse, Jorge se inclinó para ver de cerca la paleta alargada que la niña estaba chupando. Le preguntó de qué sabor era. La niña se escondió tras la pierna de su papá. “Piña colada”, dijo la mamá. “Salió igual de golosa que su mami”, dijo

el hombre.

Jorge y Ana volvieron a quedarse solos. Estuvieron callados durante cinco minutos.

–¿Te había contado que mi mujer es una puta golosa? –dijo Jorge–. Solo es que vea una paleta de piña colada para que se le ocurran las cosas

más raras.

Insomnio frío

José Miguel llevaba cinco años trabajando como guardia en la biblioteca. Había llegado desde Bolivia con apenas una raída maleta y la convicción de infinitas noches de insomnio. Con los años sus posesiones no se habían incrementado demasiado: gastaba solo lo necesario y el resto de su sueldo lo enviaba, sin ninguna excepción, a su esposa en Bolivia.

En cuanto al insomnio, me decía, es imposible dormir cuando tu único sueño no te acompaña en la cama. Pronunciaba el nombre de su esposa y se frotaba la nariz y los párpados. La alergia, se justificaba y señalaba los estantes repletos de libros. Yo sonreía. Aquella inoportuna alergia que irritaba sus ojos solo se presentaba cuando decía su nombre.

A veces, durante los recesos, José Miguel me mostraba las fotografías de la casa que estaban construyendo. Su esposa aparecía al frente de la edificación, señalando, con un mudo orgullo, los avances de la obra. Era una mujer joven. Mucho más joven que él. Tenía un cuerpo menudo y un rostro bastante agradable.

José Miguel suspiraba y besaba las fotografías. Luego se quedaba en silencio, casi sin parpadear. En esos instantes me parecía que si extendía una de mis manos la imagen de José Miguel se desvanecería como una ligera bruma.

Él no estaba allí, me decía a mí mismo, se había marchado y era un habitante más dentro del estático ámbito de aquellas fotografías. Yo también callaba. De alguna manera me sentía dichoso compartiendo, al menos, su silencio.

Un día me llamó con un incesante aleteo de la mano. Le pregunté qué sucedía y me dio un fuerte abrazo. Lo miré con extrañeza. Se disculpó un poco avergonzado. Le dije que no había problema, solo me había tomado por sorpresa. Asintió con un gesto de la cabeza. El trámite de su residencia por fin había quedado resuelto, me contó con la voz entrecortada por la emoción. Viajaría un par de semanas a su país. Le estreché la mano. Después de tanto tiempo se reencontraría con su esposa.

Le pregunté si volvería a la ciudad acompañado por ella. Lo discutiremos, me dijo. No he levantado una casa para que quede vacía, agregó con una sonrisa, pero tampoco he ahorrado lo suficiente para no regresar al trabajo. Era una decisión complicada. Ya lo resolvería con su esposa. La nueva casa se mira bastante grande, le dije mientras le guiñaba un ojo, hay espacio para varios niños. Sonrió y se frotó las manos.

Era lo que más deseaba. Una enorme familia. José Miguel se marchó durante el final del verano. Lo acompañé hasta el aeropuerto. En la sala de abordaje me mostró de nuevo una fotografía de su esposa. Todo es por ella. Todo ha sido siempre por ella. Le di unas palmadas en el hombro. Te deseo lo mejor, le dije, antes de despedirme. Pronto nos volveremos a ver, me prometió. Mientras se alejaba sentí una punzada de envidia. Él estaba a punto de recobrar su sueño, como la llamaba a ella, y yo me encaminaba hacia mi apartamento vacío. Agité mi mano una última vez. Hasta luego, amigo, murmuré.

No volví a saber de él. Ni una llamada ni un solo correo. Lo imaginé caminando por el patio de su casa, mientras acunaba a un niño entre sus brazos. Tal vez, me decía, le había puesto mi nombre. Un año después vi un rostro conocido al otro lado de la calle. Una mujer salía de una tienda de conveniencia cargando un par de bolsas de papel. Entrecerré los ojos. Había visto ese rostro cientos de veces. Había cambiado de peinado y ahora vestía con cierta elegancia. Pero estaba seguro.

Era la mujer de José Miguel. Sonreí. Finalmente habían decidido abandonar su país y establecerse en esta ciudad. Iría a saludarla. Estaba a punto de cruzar la calle cuando la escuché llamarlo. ¡José Miguel, apresurate!, gritó junto a la puerta de un auto. Un hombre joven trotó hasta ella y le dio un rápido beso antes de abrir la puerta. La sonrisa se me congeló en los labios y no pude hacer otra cosa que ver cómo el auto se perdía al final de la calle.