Barcelona, España

El sol de verano en Barcelona sale desde el mar a las 6:00 de la mañana y tras más de 15 horas en el cielo, se pone sobre las montañas. Son días muy largos, como largas son también las jornadas de una madre a la que llamaremos Esperanza.

Hace años que ella dejó su vida en uno de los pueblos de la sierra de Honduras para recorrer día a día y de una punta a otra esta enorme y hermosa ciudad del Mediterráneo. Esperanza no es el nombre que dice su cédula de identidad, sino el que escoge para reírse de la desgracia de no querer decir cómo se llama en un medio público de su país.

Teme represalias por parte de cualquier amigo de lo fácil que vea en ella o los suyos un blanco para la extorsión. Sabe que a otros emigrantes les ha pasado. La imaginación da para mucho, cree Esperanza, y prefiere no arriesgarse a pagar el precio de haber venido a Europa a “hacer fortuna”.

Lejos de haber encontrado aquí una vida similar a la de Shakira y Piqué, la fortuna que ha encontrado en España es la de contar con varios trabajos limpiando casas para poder alimentar sus sueños, que tanto cuida, y que tienen la cara y el nombre de su única hija.

Su niña hoy tiene 15 años y la espera al final del día donde ella vive, en las montañas de Honduras, donde la dejó hace nueve años tras partir a Europa a buscar trabajo. No siempre han estado juntas, y hubo razones para que estuvieran separadas.

Aun así, la nostalgia no le sirve a esta mujer más que para llenar los pocos momentos en que su cabeza queda libre para divagar. El resto del día recorre la ciudad al igual que el largo sol de verano para poder seguir manteniendo viva su esperanza.

Avanzando con el reloj

La encontramos 10 minutos pasadas las 9:00 de la mañana en la salida de una estación de ferrocarriles. Cuarenta minutos antes había salido de su casa y dos horas antes se había despertado tras un día agotador.

Va un poco tarde, pero se lo puede permitir porque en el trabajo hacia el que se dirige le dan flexibilidad durante la semana con tal de que cumpla con sus tareas. Trabaja limpiando la casa parroquial de una iglesia neoclásica en uno de los barrios altos de Barcelona, un trabajo por el que una católica como ella siente una satisfacción que va algo más allá del salario.

A media mañana se vuelve a poner los anteojos de sol. Esta vez el recorrido es corto y de bajada. Siempre en el barrio de Sarriá -un bonito y próspero pueblo que fue absorbido por el crecimiento de Barcelona pero que conserva su aire de lugar pequeño y bien cuidado-, se dirige a una casa particular que limpia tres días a la semana.

La faena continúa, porque semana a semana la casa exige limpieza y la vida de Esperanza exige recursos. Sin embargo, no siempre se dedicó a labores domésticas. En Honduras obtuvo el título de técnico universitario en desarrollo e intervención social por una universidad privada, y trabajó un tiempo para tiendas Carrión. Pero no es un título que le reconozcan en España y, por lo tanto, no son estudios con los que se pueda ganar la vida en este nuevo país.

Limpiando esta segunda casa le dan las 2:00 de la tarde, hora de la comida en España. Es momento de ponerse de nuevo los anteojos de sol, que más que objeto de vanidad son una necesidad en una ciudad que en verano es tan caliente, húmeda e iluminada que bien podría ser cualquier pueblo costeño en Honduras.

Pero no es cualquier pueblo, sino la segunda ciudad más grande de España y la más grande de todo el Mediterráneo occidental. Por bonita que sea Barcelona, Esperanza se encuentra a varios kilómetros de distancia de la mesa de su casa a la hora de comer. Y falta todavía media jornada para acabar el día.

La acompañamos de nuevo a los ferrocarriles. Esta vez entramos con ella. En lo que podría ser un laberinto de zompopos para el hondureño de campo recién llegado, esta mujer de pueblo pequeño ha aprendido con los años a moverse con soltura entre los túneles subterráneos. Tras media hora y haber hecho una conexión aparecemos en el barrio de Lesseps, también ubicado encima de la avenida Diagonal. Cerca de aquí le espera su tercer trabajo del día, pero antes ha hecho tiempo para una pausa, a la hora de comer, para contarnos quién es, qué hace y de dónde viene.

Al salir de la boca del metro señala al otro lado de la calle para mostrar una biblioteca que le gusta. Lleva el nombre de Jaume Fuster y aunque no sabe cómo se llama, conoce de sobra su fachada. Entramos en ella y al mostrarla por dentro sonríe de agrado. “Me parece una biblioteca preciosa, me encanta. Me refiero a los libros, la tranquilidad y el espacio que te dan”.

Saca su celular, roto de la pantalla, y toma fotos a unas maquetas de edificios puestas en exhibición. “Esto le va a gustar a mi hermano que está allá, se dedica a cosas de ingeniería”, comenta. Nos sentamos en la cafetería de la biblioteca y Esperanza empieza a hablar.

Lea además: Los hondureños del viejo mundo que lo dan todo

Ni aquí ni allá

“Mi proyecto es educar a mi hija. Aunque con el tiempo me veo en Honduras porque quiero regresar a mi país. La pregunta es cómo lo hago. Supongo que depende de lo que pueda ahorrar aquí y de lo que pueda ir a hacer allá. Que seamos un país más limpio, con más transparencia en la política, ya que me parece que corrupción, falta de empleo y violencia se relacionan. La migración hondureña no conoce de gobiernos nacionalistas ni liberales, porque ha sucedido con todos”, cuenta en líneas generales.

Esperanza se toma un tiempo, mira a lo lejos y sentada en su silla en la terraza de la cafetería vuelve a pensar sobre lo dicho y replantea lo que piensa. “Me veo en todos lados yo. Ni aquí ni allá. En Honduras no me veo del todo por la falta de oportunidades que hay y por la delincuencia. No hay una seguridad de poder ir a hacer algo y estás con la duda de si te lo van a permitir. No debería ser así. Y aquí... Me veo con los años en la labor social, pero haciendo algo por Honduras. Mi vejez la veo allá en realidad”, dice esta mujer, que parece sentirse en el mismo limbo en el que viven miles de otros inmigrantes.

Esperanza llegó a España para quedarse en un segundo intento por entrar a este país. En el primero fue detenida en la aduana del aeropuerto en otro país europeo en el que aterrizó. Fue devuelta en el siguiente vuelo hacia el lugar de donde vino al no mostrar una razón convincente para su visita ante los ojos de las autoridades.

Su historia en España comienza entonces un 23 de diciembre de 2007 en el que logró cruzar las puertas del aeropuerto de Barajas, en Madrid, proveniente de una Honduras en la que no encontraba una salida a sus problemas.

Los primeros años y el frío de la soledad

Sin familia que la esperara en España, pasó su primera Navidad en Pamplona, una pequeña ciudad al norte de Madrid a la que se había desviado con unos hondureños que la recibieron en busca de otro compatriota a quien llevarían también a Cataluña, hoy capital de nuestra gente en aquel país.

“Hacía un frío de 0 grados el 24 de diciembre. Se nos arruinó el carro y nos tocó pasar la noche mientras lo arreglábamos. Así que esa fue mi primera Navidad por acá. Es bonito Pamplona, con ese parque tan grande que tiene una muralla”, dice mientras sonríe, recordando sus primeras experiencias fuera de un aeropuerto en Europa.

Los días siguientes no fueron los más fáciles para ella. Había dejado atrás todo su mundo conocido y, además, a la principal razón de estar aquí: una niña de seis años con un futuro limitado por una complicación de salud que fácilmente encontraría arreglo en una sociedad más avanzada o con un presupuesto menos ajustado.

Pasó sus primeras semanas en casa de unos hondureños y en aquel 2007, un año antes de la gran crisis económica que tumbó a España, tuvo la fortuna de encontrar trabajo en casa de una familia acomodada que vivía en la parte alta de la ciudad.

Aunque su mejora económica se notó al instante, los lazos invisibles que unen a las personas la hacían sufrir de lo estirados que se encontraban por la distancia. Las diferencias horarias entre continentes, entre madre e hija, tampoco ayudaban. “Se llora mucho. Los primeros meses sobre todo, al no tener a nadie más aquí. De lo que te hace falta tu gente en tu tiempo libre te la pasás en los locutorios”, relata, haciendo referencia a unos centro de llamadas internacionales populares entre los latinoamericanos en España, sobre todo antes de que fuese tan común usar el Skype y el WhatsApp desde un teléfono inteligente.

“Pasé tres años hasta que volví a visitar Honduras por primera vez en 2010. Todo ese tiempo sin ver a mi hija fue desesperante. Intentaba mantener la comunicación por teléfono, hablándole por mis tardes que eran las mañanas de ella y era cuando la podía encontrar. Los fines de semana es cuando más hablábamos. Buscaba los locutorios más baratos y a veces volvía a mi casa a las 3:00 de la madrugada, para aprovechar la diferencia de horario. Me quedaba a cerrar el locutorio hasta la 1:30, luego esperaba al bus nocturno para tomarlo media hora hasta la zona alta de la ciudad donde estaba la casa de la familia con la que vivía. Finalmente, subía la montaña unos 15 minutos a pie hasta llegar”, cuenta Esperanza, recordando los días más tristes de su aventura.

Le puede interesar: Hondureños en España y la crisis laboral

La razón de venir

Esperanza no vino a España atraída por la hermosa arquitectura, las playas soleadas o el sabor único de los arroces catalanes. Vino al pensar que era la opción más viable para sacar adelante lo que tanto quería en Honduras.

“Era madre soltera y mi hija tenía una complicación de salud. Cuando estaba pequeña, la llevaba de mi pueblo al Hospital San Felipe en Tegucigalpa. Hacía filas desde las 4:30 de la madrugada para que la atendieran. Es duro vivir en nuestro país cuando se tienen complicaciones. Pienso mucho en la gente que tiene familia enferma. Cuando lo hago, me siento muy agradecida con España por la Seguridad Social. Aun siendo inmigrante en este país es mejor que allá”.

Las complicaciones no terminaban con la atención médica inadecuada, pues se acrecentaban por la incapacidad de pagar los costos de vida y médicos que la niña necesitaba. Con o sin razón, la frustración parece mostrarse en Esperanza al recordar aquellos días ya no tan cercanos.

“Al graduarte de la ‘U’ salís a buscar trabajo y con lo que te encontrás es que todo está politizado. Sin ‘cuello’ es muy difícil salir adelante. Y al no tener nosotros una educación que está al nivel, al venir a España no te reconocen lo estudiado y te toca nivelarte o trabajar en otra cosa”, explica, recordando la etapa de educación formal en su vida, que a sus más de 30 años no tiene planes inmediatos de volver a las aulas.

“No te lo podés creer, que tengás que hacer estos trabajos con una carrera; haber estudiado y terminar limpiando casas. La diferencia es que aquí te pagan. Y tampoco queda de otra porque nuestra educación es débil. Precaria. No sé si es que nosotros somos conformistas o aquí son muy exigentes. O tal vez es que el sistema no da para una mejor educación, ¡no digamos en salud! Pero para los jóvenes ahora con el Internet ya no hay excusas porque se pueden aprender muchas cosas por cuenta propia”, reflexiona sobre el agua pasada.

Lo que no es agua pasada, algo que Esperanza tuvo claro tras su primera visita a Honduras con los papeles en regla en España, es el futuro y la formación de su hija. El dinero que ganó durante esos primeros años en Barcelona en los que tanto lloró lo enviaba a su madre en el pueblo para que nada le faltase a la niña y que la matricularan en la recién abierta primera escuela bilingüe del pueblo.

Pero la llegada de la vida moderna a la comunidad no solo había traído una escuela con clases en inglés y conexión por Internet para mantener contacto con Esperanza a 8,000 kilómetros de distancia, sino también las tan despreciadas maras que carcomen las principales ciudades del triángulo norte de Centroamérica.

Así, los siguientes años tras su primera visita a Honduras no estuvieron tan marcados por el dolor de dejar a una hija de seis años que no entendía por qué no podía estar con su mamá, sino por el temor a lo que le podría pasar a una niña que pronto iba a entrar en la adolescencia en un pueblo en el que ya no era seguro caminar por la calle después del atardecer.

El reencuentro

Su hija, a la que, por qué no, llamaremos Esperancita, aunque ahora sea media cabeza más alta que su madre, llegó a España hace dos 15 de septiembre a la edad de 13 años. Fue hasta entonces que Esperanza logró que ella viajase con los papeles en regla, y no a la aventura desesperada como lo había hecho antes su madre.

Esperanza preparó minuciosamente su llegada, planificando una mudanza a un barrio más inspirador al que suele hospedar a la gran colonia de hondureños en Barcelona y, sobre todo, midiendo cada detalle y requisito para la adecuada incorporación de su hija a un nuevo sistema educativo y una nueva sociedad. Esto lo logró, sobre todo, con la ayuda de una fundación afín a su parroquia, que incorpora a jóvenes recién llegados como Esperancita.

“Ella vino en el 2014 a los 13 y medio, en la preadolescencia. Y cuando uno trae un hijo lo que debe de hacer es buscar formas para que ellos no estén solos y desocupados. Entonces me informé de qué tipo de actividades había para menores y encontré una fundación que apoya a los niños para que se integren mejor. Me ayudó mucho para acoplarla a la vida aquí. Ella iba a esta fundación mientras yo trabajaba, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde”, cuenta Esperanza.

Con este grupo de niños, Esperancita conoció durante sus primeros dos años otros sitios de España como Ávila y Segovia. Hizo caminatas en esos lugares, al igual que por las montañas de la cordillera del Pirineo en Cataluña. Por supuesto, también visitó las playas cercanas y los lugares de referencia de la ciudad. Pero más importante aún, recién llegada de su pueblo en Honduras pudo hacer amistad con otros niños que, como ella, habían llegado hace poco de Latinoamérica para reencontrarse con sus padres.

También tomó los cursos de nivelación y aprendizaje del catalán -lengua obligatoria en la enseñanza de esta ciudad-, y con el pasar de los semestres se ha emparejado con el ritmo de estudios de sus compañeros nacidos, criados y formados en Barcelona.

La deuda que la distancia se niega a perdonar

Esta tranquilidad de ver a su hija desarrollándose bien, nos cuenta Esperanza, no tiene precio para ella. Aunque el precio que todavía paga, y que cree que quizá nunca deje de pagar, es un tipo de aflicción en la relación emocional con su hija que el peso de la distancia cobró por su decisión de venirse a España.

Es en esta parte de nuestra comida en la biblioteca cuando Esperanza más se detiene y cuida sus palabras, como si solo volver a pensarlo fuese cruzar de nuevo descalza por un pasillo tapizado de fragmentos de cristal.

“Separarnos fue para mi hija una añoranza -según la RAE, palabra que viene de la catalana enyorança-. Es duro, porque los hijos te piden que no te vayás. Por su edad no comprendía ni de distancias ni de tiempos. Creó un vacío en ella que es difícil de reponer. A la edad de seis años todos los niños necesitan cariño y ella no podía entender porqué no estaba allí su mamá”, dice Esperanza, con cautela.

“Después, cuando hay un reencuentro, hay alegría. Pero cuando llega el momento de la convivencia te das cuenta que no es así no más. Hay que volverse a conocer. La dejé siendo una niña y ahora es una jovencita. Igual ella, me conocía de una manera, pero uno también cambia estando aquí. Aquí el tiempo pasa rápido. Sí, hay muchas cosas bonitas en Barcelona, pero lo que uno más nota es lo rápido que pasa el tiempo en esta ciudad”.

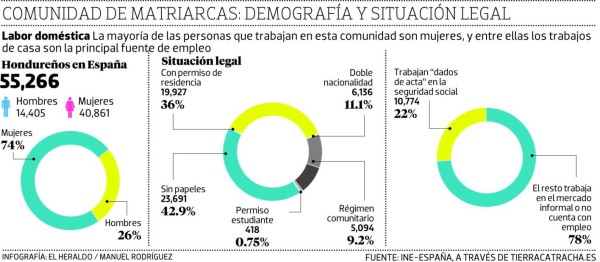

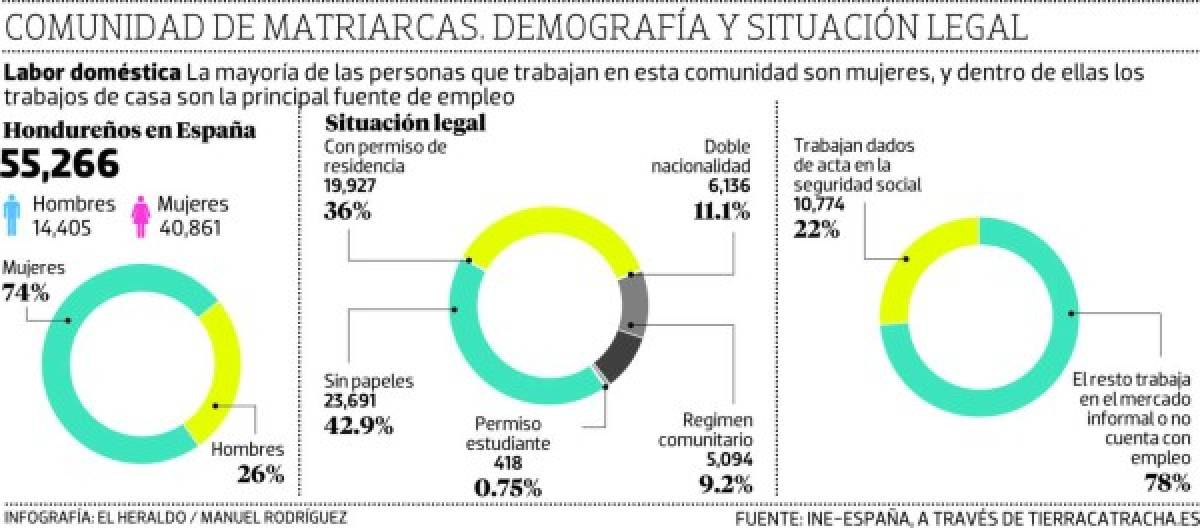

Ya son casi las 4:00 de la tarde, hora de continuar con la jornada, y queda poco tiempo que se consume en gran parte por los silencios prolongados entre las palabras. Esperanza responde a una última pregunta, que como los otros cerca de 55,000 hondureños que viven del otro lado del Atlántico en las tierras de habla hispana, marca su vida lejos de su tierra. Se trata de la nostalgia por la vida que dejó atrás.

“Al ir a Honduras se nota la fractura que hay, pero se nota también esos lazos de cariño que siempre van a estar, y que hoy se llevan de una mejor manera porque se sabe que existen, que son honestos y que perduran. Pero también comprendiendo que a cierta edad se llega al punto en que cada quien tienen que montar su vida. Yo no me puedo ir para allá, no sin un trabajo y sin que mi hija termine la universidad, porque no voy a depender de nadie. Y ellos para acá tampoco vendrán. Son las separaciones, a veces naturales, de los núcleos familiares. Sea como sea, yo elegí este camino. La distancia. Aunque siempre me mueva para hacer algo por Honduras”. Se acaba la hora de la comida y a Esperanza le queda todavía su tercera casa del día por limpiar.

Tras escuchar su historia es imposible ignorar que es tan solo una más en la que los tejidos humanos se ven lastimados por la inmigración forzada, o forzosamente sugerida por la pobreza y la violencia que expulsa gente de Honduras como si fuera un tubo de drenaje.

Después de todo, nuestro país se ha convertido en la última década en una caja chica de remesas alimentada por personas que van a países donde no los han invitado, sino por necesidad. Aún así, es una historia única e irrepetible y los sentimientos de estas personas no entienden de macroestadísticas ni políticas migratorias cuando la razón de trabajar es otra persona, o cuando acabar el día significa poder encontrar a esa persona en casa, viviendo otra realidad.

El fin del día

Son las 8:40 de la tarde y volvemos a encontrarnos con Esperanza, esta vez en la estación de metro de Diagonal, donde hace un trasbordo para llegar hasta su casa. A esta hora los vagones parecen latas de sardinas, saturados con tanta gente que vuelve del trabajo y que crean un calor humano que le gana en intensidad al calor del verano.

La cara de esta hondureña se ve cansada y se pierde entre tantas otras que entran y suben en cada parada. Los minutos de trayecto pasan lento entre tanta gente apretujada, recordando que Barcelona no es próspera solo porque sí, sino porque las jornadas aquí son largas y las vidas, ocupadas. Por eso, como mencionaba Esperanza, pasa tan rápido la vida en esta ciudad.

El premio a un día tan largo, no obstante, está a la vuelta de la esquina. Cuando por fin salimos del calor de los túneles cerca de las 9:00 de la tarde nos recibe todavía el sol, que ilumina de perfil las hermosas torres de la Basílica de la Sagrada Familia. Es la parada de metro del barrio de Esperanza, donde en uno de esos edificios cercanos y habitados por familias de clases media y trabajadora, en un pequeño módulo entre otros tantos, alquila a una familia hondureña una habitación que comparte con su hija.

“En realidad esta es la parroquia a la que nos tocaría ir, pero estamos acostumbradas a nuestra parroquia anterior. Así que no siempre venimos aquí a misa”, comenta Esperanza acerca del famoso edificio que le hace fondo mientras habla.

“Lo importante de la religión es tener a Dios presente, no tanto lo bonito del edificio”, comenta, mientras que con los minutos que pasan desde que salimos del metro se va disipando de su cara el cansancio. Por el celular ha hablado con su hija, que viene a recibirla.

Y así fue. Una chica más entre tanta gente, cruza desde la acera de la iglesia hasta la otra esquina para encontrarse con su mamá. Una hija y una madre más, pero con una larga historia para haber cortado la distancia y encontrarse juntas en este lugar. Esperancita nos saluda, avisada de que un periodista de Honduras quiere contar su historia. Y como casi todos aquellos que nos criamos en Honduras, guarda recelo al principio ante un periodista que viene de un lugar que ella ama pero en el que, en este momento, no quisiera estar.

Paseamos por el barrio, tomando fotos de la Sagrada Familia. Y tras explicarle lo que se pretende, las cautelas que se piensan tomar, y tras un par de risas y un par de preguntas por cada parte, Esperancita se comparte. Ya no es tiempo de hablar cosas serias, y Esperanza sin decir palabras así lo hace saber.

“Si seguimos así va a llegar un momento en Honduras en el que ya no vamos a poder salir de la casa ni a la 1:00 de tarde”, bromea Esperancita, diciendo la verdad. Pero haciendo caso a su madre, empezamos a hablar de su vida por acá. “Cuando vayas a la playa, tienes que hacer un nuevo deporte que te va a encantar. Cuando veas un sitio en el que tengan tablas, pregunta por el paddle surf. ¡Lo hice este fin de semana y está muy bien!”, comenta Esperancita, hablando sobre un deporte de playa que probó con la fundación a la que asiste y que se ha puesto de moda en Barcelona en los últimos años.

Su vida aquí no solo se define por tener más oportunidades, sino por poder hacer cosas sencillas y disfrutarlas. Por poder caminar por la ciudad sin sentir peligro, por poder ser la hija de una señora que limpia casas pero no sentirse de menos por eso, ni tener hipotecado su futuro por lo mismo. Esperanza guarda silencio mientras su hija habla y no puedo dejar de pensar que ser la hija de un señora de limpieza en Barcelona puede ser un mejor trato con la vida que nacer hijo de una familia adinerada hoy en día en una de las grandes ciudades de Honduras.

Esperancita tiene 15 años y no se preocupa por lucir ante los demás la marca de su ropa, sino por las cosas que quiere hacer y con quién las quiere hacer. Quizá esa es la verdadera fortuna que los amigos de lo fácil no comprenden en Honduras, pero que en esta tierra tan lejana Esperanza ha encontrado para su hija.

Hablando tonterías llegamos al supermercado para hacer el último mandado del día.

Y comparando la comida de Honduras, de España y de otros países que han probado por gente amiga, Esperancita nos cuenta que por ahora tiene más amigos latinoamericanos que catalanes; que todavía tiene muchos errores de ortografía y que las clases que más le cuestan son física, química y biología; que le gusta Barcelona y ha estudiado todas las casas que diseñó el arquitecto Gaudí, y que sabría enseñárnoslas un día; que este verano no va a Croacia con su fundación sino que se queda en Barcelona con su mamá; que quisiera ir a la universidad y estudiar agronomía para cuando sea adulta volver a Honduras y trabajar la tierra.

Y estas “tonterías” que hablamos, y ante las que Esperanza guarda el más dulce de sus silencios mientras el sol por fin se retira de la ciudad, son la razón que hicieron a esta mujer tomar las decisiones de vida que aquí se han contado; por las que decidió “elegir la distancia”.

A las 9:30 de la tarde, una vez guardada la compra del supermercado en la cocina de la casa en la que alquila una habitación para vivir con su hija, con la luz opaca del atardecer, Esperanza recupera las fuerzas perdidas durante el día y se llena de energía, que necesitará al día siguiente cuando vuelva a salir el largo sol de verano en Barcelona.

La vida de esta madre es una vida más de un emigrante de nuestra tierra, cuyos males sociales expulsa a gente de enorme valía que, si bien se siente agradecida con el país que la recibe, aún sueña con volver a Honduras.