TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este relato narra un caso real. Se han cambiado los nombres y se omiten algunos detalles a petición de las fuentes.

Segunda parte

Un hombre de cincuenta y dos años es encontrado muerto con signos de haber sido torturado. Gonzalo Sánchez, al frente de un equipo de investigadores de homicidios de la Dirección de Investigación Criminal (DIC), se propone resolver el misterio, seguro de que los muertos también hablan.

Investigación

“¿Qué hizo la víctima para merecer semejante muerte?” –preguntó, de pronto, Gonzalo Sánchez, levantando la mirada. Y agrega:

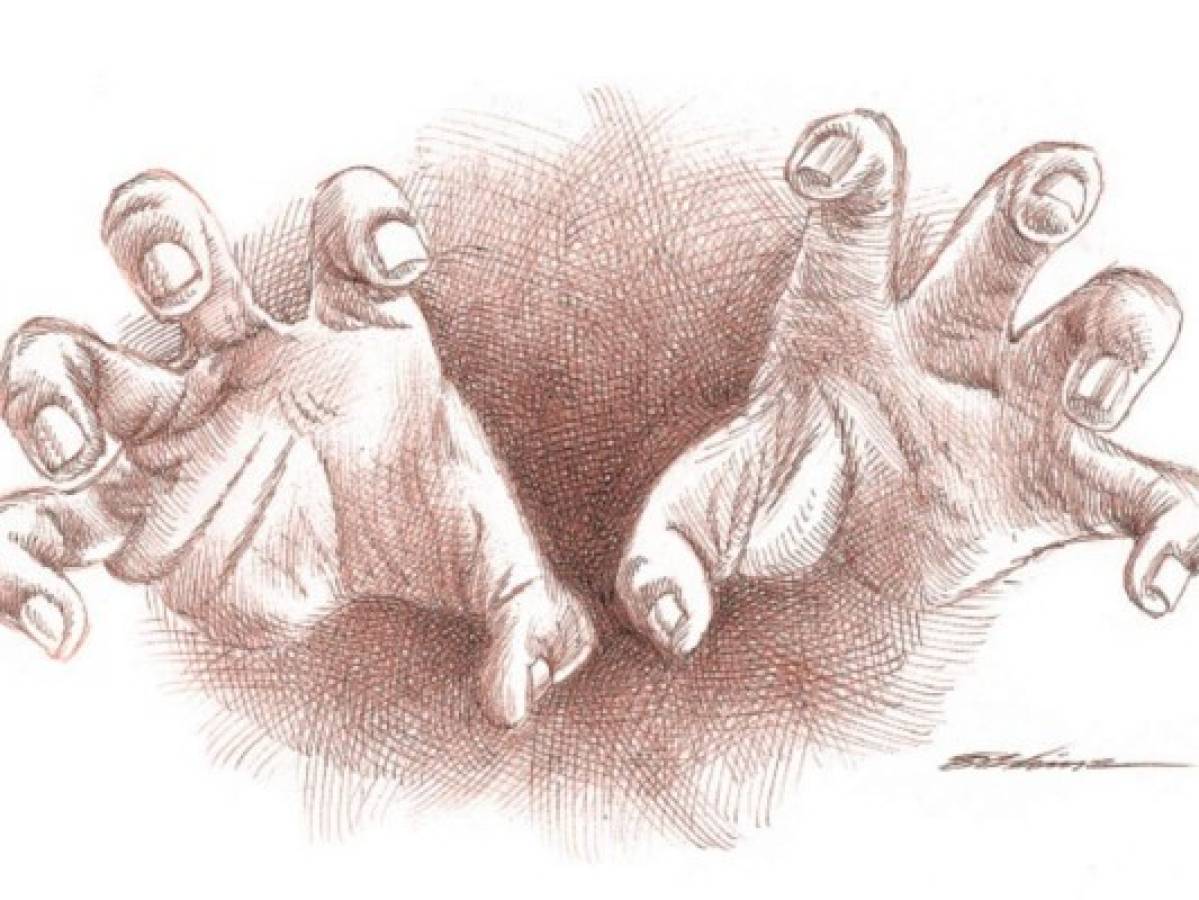

“Lo raptaron a punta de pistola; los testigos dicen que fueron al menos seis hombres, sin contar los que manejaban los vehículos; luego, abandonan su cuerpo con las manos atadas a la espalda, semidesnudo, con las uñas arrancadas con violencia, la lengua cortada en tiras, los dientes quebrados o arrancados uno a uno, y con señales claras de quemaduras y sal en las heridas de los dedos...”.

Hace una pausa.

“Todo responde a una planificación meticulosa –dice, poco después–, a un guión escrito y revisado una y otra vez, y el que, al momento de hacer realidad, se desarrolla paso a paso, despacio, a sangre fría y, seguramente, ante la mirada complacida de alguien especial, de esa persona que ejecuta su venganza y que se complace con el sufrimiento de la víctima y que, seguramente, sonríe de placer ante los gritos de dolor y ante la desesperación del hombre”.

Suspira.

“Ese es el siniestro placer de la venganza”.

Pero, ¿por qué mataron a aquel hombre? Y, ¿por qué asesinarlo de esa forma? ¿Se trataba, como aseguraba Gonzalo, de una venganza fríamente planificada y, también, fríamente ejecutada?

Gonzalo, con mirada serena, responde:

“Cuando hicimos el perfil de la víctima nos dimos cuenta de que se trataba de un hombre sencillo, trabajador, que había prosperado a base de esfuerzo, que estaba casado y tenía tres hijos. Además, era miembro activo de la Iglesia Católica, participaba en actividades altruistas y le gustaba cantar en las misas”.

Gonzalo da vuelta a una página en la que está escrito todo aquello que me está resumiendo.

“Su esposa dice que nunca tuvo una queja de él, que era ponderado, buen padre y buen esposo; y lo mismo dijeron de él sus vecinos y hasta el sacerdote de la parroquia a la que se asistía...”.

Me muestra una nueva página en la que está escrita una pregunta.

“¿Por qué?”

Gonzalo

“La investigación criminal es una ciencia casi exacta –dice–, y ese poco de inexactitud que queda depende solamente del investigador. Es como si el matemático no toma en cuenta un detalle pequeño en una ecuación cuyo resultado es casi exacto”.

Sonríe.

“Para tener éxito en un caso –agrega–, el investigador puede hacer algo sencillo que le ayudará mucho desde el inicio, y es conocer a la víctima. No solo saber su nombre, sino detalles más íntimos de su vida, aspectos privados como ser su conducta, sus amistades, sus juegos, sus gustos, a qué se dedica, qué hace con su tiempo libre y, algo importantísimo, conocer su pasado; escarbar en el pasado de la víctima lo más que se pueda, aunque lo que se sepa de él no sea tan significativo o no parezca importante. Podrían ser cosas tan triviales como qué le gustaba o qué le disgustaba cuando era adolescente, su relación con sus padres, su primera novia, su opinión acerca de las personas, en especial de las mujeres, de los amigos y de los compañeros...”.

Hace Gonzalo otra pausa, y luego, dice:

“Muchas veces en el pasado de un hombre están las raíces de su bienestar o de su mal en el presente... Y, basados en esto, nos impusimos la tarea de averiguar todo lo que pudiéramos acerca de la vida pasada de este hombre, y, para empezar, nada mejor que entrevistando a sus parientes más cercanos, esto es, sus padres, tíos, hermanos, a su esposa o a los amigos más antiguos... ¡Y así lo hicimos!”.

Imposible

Poco a poco la víctima fue apareciendo ante los investigadores; su pasado iba saliendo a flote y, desde este punto, el caso empezó a tomar forma.

Aquel hombre fue mecánico desde los quince años, oficio que le dio para estudiar en el colegio y seguir en la universidad hasta que se graduó como administrador de empresas. Pero, en ese tiempo, bebió mucho, fumó y jugó fútbol, además, fue mujeriego empedernido, hasta que, recién cumplidos los veinticinco años, un incidente grave lo hizo reflexionar y esforzarse por cambiar de vida.

Gonzalo sonríe.

“La mamá, una señora de setenta y cinco años, a la que le cayeron los años encima después de la muerte de su hijo, nos dijo que a él le gustaban mucho las parrandas y las mujeres, y que un día, en una fiesta de la colonia, conoció a una muchacha bonita que se enamoró de él. Vivía esta muchacha con un hombre mayor, y tenían dos hijos, una niña y un varón, pero, según le contó el hijo a la madre, ella no era feliz... Y él, se enamoró de ella... Y se la llevó para su casa, con los dos niños...”.

Hace otra pausa.

“Queríamos saber si esto tenía alguna relación con el crimen, y, a decir verdad, no le encontrábamos ninguna... sin embargo, estábamos escarbando en el pasado de la víctima y queríamos tener hasta los detalles menos importantes, y preguntamos por el nombre de la mujer”.

“Adela” –nos dijo la madre.

“¿Sabe dónde podemos encontrarla?” –le pregunté.

Brillaron los ojos de la señora y desvió la mirada de los ojos escrutadores de Gonzalo, al tiempo que fruncía los labios, como si el solo recordar a aquella mujer le repugnara.

“No sé” –le contestó.

“Es importante que hablemos con ella” –insistió Gonzalo.

“Pues, ella ya no puede hablar –respondió la señora, con mal disimulado desprecio–; ya se murió”.

“¿Se murió?”

“Sí, hace años”.

“¿Muchos años?”

La señora pensó por algunos segundos.

“Hace veintisiete años”.

“Ah”.

Hubo un momento de silencio.

“Y, ¿cómo murió?”

“Se la llevó un carro allí por el puente de la Izaguirre, y la mató...”.

“¿Venía de trabajar?”

“No, que va, si no trabajaba... Era una mantenida... desde que dejó al marido y se vino a meter aquí con sus hijos...”.

Las declaraciones de la señora eran las típicas de cierto tipo de suegras que desean siempre opinar sobre las parejas de sus hijos, pero, en sus palabras, había desprecio, cólera y hasta repugnancia.

“¿Adela vivió mucho tiempo con su hijo, señora?”.

“No; solo unos dos años... Era una mujer haragana, bonita pero haragana, y no servía más que para la cama...”.

“Ya... ¿Y peleaba mucho con su hijo?”

“Mire, no sé por qué me pregunta esas cosas que pasaron hace casi treinta años, pero si tengo que decirle la verdad, pues la verdad era que mi hijo le pegaba porque ella no se dejaba gobernar, y mujer que no se deja gobernar siempre tiene que sufrir el castigo del marido... Así deben ser las cosas porque si no, el hogar no funciona...”.

“Ya, entiendo. Y él la golpeaba...”.

“Mire, primero se vinieron muy enamorados, la mujercita esa se dejó con el marido que tenía que porque no era hombre completo y le daba mala vida, pero salió de las brasas para caer en el brasero porque en aquel tiempo mi hijo no era una buena cosa, y como bebía, pues, era bien enojado...”.

“Entiendo, señora...”.

A Gonzalo le palpitaban las sienes. Había olfateado algo y, como los buenos sabuesos, se lanzaba tras la pista.

“Y, el día que murió la mujer, había peleado con su hijo...”.

“¿Cómo lo sabe? Bueno, eso es fácil saberlo. Mi hijo le pegó, y ella se fue a la calle, hecha un mar de llanto, gritando y amenazando... Y allí, por el puente de la Izaguirre, se la llevó un taxi, y la mató...”.

“¿Y los niños?”

“Pues, ese fue un lío... Después de enterrada la mujer, se los entregaron a la mamá del papá, del anterior marido...”.

“¿A la mamá?” ¿Por qué no a él?”

“Porque él, desde que la mujer se le fue, decidió irse a Estados Unidos, y dicen que allá vive...”.

“¿Y los niños?”

“El papá se los llevó dos años después... Ya deben estar grandes, y hasta casados...”.

“Ah, ya...”.

Gonzalo pensó por unos segundos.

“Dígame una cosa, señora –le dijo, después de unos segundos–, ¿el esposo nunca buscó a Adela?”

“Sí la buscó, pero ella estaba embulismada con mi hijo y hasta lo trató mal, y a mí me dio mucho pesar porque él estaba muy enamorado de ella, y me parecía que era un buen hombre, pero ya sabe usted como son estas cosas... Una mujer enamorada es como un tractor sin frenos, se va por donde dice y nadie se debe meter...”.

“Y, ¿usted sabe el nombre del esposo de Adela, del papá de los niños, quiero decir?”

“Sí, claro; ¿cómo olvidarlo si lo tengo fresquito en la mente cuando lloraba en aquella esquina tratando de ver a esa pícara?”

TAMBIÉN: Selección de Grandes Crímenes: El que mal anda… (parte II)

Intuición

La señora había hablado bastante, y lo que dijo lo comprobaron los detectives con otras personas. Incluso, una de ellas dijo que sabía que el marido engañado había jurado vengarse de los dos algún día...

“¿Supo él que Adela había muerto?”

“Sí, la misma noche; y él mandó el dinero para los gastos del entierro. Y dicen que sufrió mucho porque la quería de verdad...”.

“Y, ¿él vive todavía en Estados Unidos?”

“Cuando estaba viva la mamá venía cada dos años, o un año y medio, pero yo no he vuelto a saber que haya regresado... Como se llevó a los hijos y, seguramente hizo otra familia en los Estados...”.

Gonzalo regresó a la oficina y se reunió con su equipo. Tenían mucho qué hacer. Las entrevistas fueron largas, y algunas, muy significativas, sobre todo la de la madre de la víctima.

“Tal vez las causas de la muerte de este hombre estén en el pasado –dijo Gonzalo–, y, especialmente, en su relación con Adela... Es solo una suposición, y lo digo porque hay en eso algo que me parece raro, además, que no encontramos otros motivos en la vida del hombre como para que lo asesinaran de esa forma, haciéndolo sufrir tanto...”.

“Averigüemos algo sobre el marido”.

“Empecemos por Migración... Me gustaría saber cuándo fue la última vez que vino a Honduras”.

Aquello no fue difícil de averiguar.

“Hace seis días –le informó uno de sus compañeros a Gonzalo Sánchez–; y según el registro, no ha salido del país...”.

Gonzalo dio un salto.

“¿Podemos localizarlo?”

“No creo que sea difícil”.

“Tenemos muchas preguntas qué hacerle...”.

Salía del Hospital Centro Médico cuando dos agentes lo abordaron.

“Señor –le dijeron–, somos de la Policía y deseamos hablar con usted”.

El hombre levantó la mirada con cierta dificultad, se quitó, con mano temblorosa la mascarilla a través de la que respiraba el oxígeno de un chimbo, y dijo, descansando la mano en uno de los brazos de la silla de ruedas.

“¿De qué quieren hablar?”

“Vamos a la oficina”.

“No puedo moverme mucho –replicó–, y si quieren sorprenderme, díganme de qué quieren hablar conmigo”.

Dijo esto y levantó una mano con autoridad para hacer callar al muchacho que lo acompañaba, seguramente su hijo.

“Es sobre el rapto y asesinato de...”.

El hombre tosió.

Estaba viejo, cansado y enfermo.

“No puedo creer que ustedes sean capaces de resolver ese caso...”.

“¿Por qué no?”

El hombre sonrió. Se había apagado el fuego de sus ojos.

“El odio es cruel –murmuró–, y a mí me ha mordido el corazón por años y años... Él me quitó a la mujer que amaba, a la madre de mis hijos, y por sus maltratos y su violencia hizo que la matara un carro en la calle, como si fuera un perro, y eso no podía quedarse así... Tenía que castigarlo algún día, y más, cuando él fuera feliz... feliz”.

Tosió el enfermo y una enfermera le puso la mascarilla de oxígeno en el rostro. En ese momento, se acercó una ambulancia.

“Estaré en Viera –dijo–; como ven, estoy mal de los pulmones... y no creo que dure mucho... Si quieren hacer justicia, encuéntrenme allí...”.

Gonzalo baja la mirada, y algo parecido a la vergüenza brilla en sus ojos.

“Nunca llegó a Viera –dice, con pesar–, y todavía guardo una copia de la orden de captura... No sabemos por dónde salió del país, pero creo que si estaba tan enfermo como lo vimos, ya no existe...”.

Suspira.

“De la justicia de Dios nadie escapa” –exclama, a media voz, y con el mismo pesar.

VEA: Selección de Grandes Crímenes: Cuando los muertos hablan (parte I)