Era una noche de sábado, cálida y bulliciosa. Bueno, más que bulliciosa. Aquello era un verdadero escándalo. Los motores rugían, haciendo estremecer el espacio y llenando de humo la tierra, y aquel estruendo se mezclaba con la gritería de los muchachos que trataban de lucirse, estúpidamente, ante las muchachas, no menos tontas que ellos.

Muchas vestían de negro, otras, casi vestían como Eva. Las más alborotadoras, bebían con sed exagerada, como si el licor se acabara esa misma noche. Y ellos, los niños bien, los hijitos de papi, fumaban, bebían y gritaban en un espectáculo aborrecible. Pero, eran los niños intocables, hijos de los más grandes señores, aunque muchos se engrandecieron llenándose la bolsa izquierda. Eran las niñas de mami, ebrias, drogadas muchas de ellas, alumnas de las mejores escuelas, o de las más caras, para ser más claros, y estudiantes de las grandes universidades. Sin embargo, cada vez que abrían la boca salían heces y gusanos entre sus labios. Eran más vulgares que lo más vil de la sociedad, y lucían su gran educación ofendiendo, insultando y riéndose de quienes se cruzaban frente a ellas. Eran, para decirlo de alguna forma, las más estúpidas de aquel estúpido grupo. Pobres muchachitas llenas de dinero, sin conciencia de nada, que viven en una casa opulenta, pero que no saben lo que es un hogar. Pobres muchachitos pobres, que hablan tres y cuatro idiomas, y lucen la riqueza mal habida de sus padres, llenando el aire con bestialidades que salen de sus bocas igual que si salieran de una letrina.

ADEMÁS: El hombre que compró su muerte

Y, así, la noche pasaba.

Whisky, tequila, cervezas, marihuana, piedra, pastas, coca… y música estridente.

Todo el que pasaba era insultado, o era objeto de burlas. Un vendedor de cargadores y protectores para celular, fue humillado. Una niña bien (bien estúpida) lo llamó, miró todos los cargadores, los protectores y no le compró ni uno. Pero hizo algo, lo humilló:

“Eso es basura –le dijo–; nosotros no compramos basura. ¿Me entendés?”.

Y uno de los muchachos bonitos que estaba a unos pasos de ella, se acercó, con una cerveza en una mano, y le dijo:

“Mirá, vos marginal, pelate de aquí y andá a venderle tu basura a los de tu barrio… M… como esa no compramos nosotros…”.

Y, diciendo y haciendo, le dio una patada a la rejilla donde aquel hombre cargaba los protectores, y la rejilla cayó más allá, desparramando el producto mientras los demás reían.

“Ese poca cosa lo que quería era verte las piernas –le dijo, entonces, el niño bien–; pica alto, el basurita ese, como si no tuviera suficiente con las mujercillas poca cosa que hay en su barrio”.

Las carcajadas a semejante ocurrencia no se hicieron esperar. El muchacho, de rodillas, terminó de recoger los protectores, los metió en una bolsa, y se fue.

En aquel momento vio como otras personas eran insultadas por aquella recua de bestias millonarias.

A una vendedora de tajaditas preparadas le lanzaron cerveza, a un niño que pedía un pedazo de pan, lo llamaron, le pidieron que abriera la boca, y le metieron en ella dos billetes de un lempira. A otro señor, que iba en una motocicleta, lo amenazaron, y a un comerciante que les pidió que le bajaran el volumen a la música, le dijeron que si volvía a salir le iban a cerrar el negocio.

“¿Vos no sabés quién es mi papi?” –le preguntó uno de ellos, vestido con un pantalón negro de cuero, botas de punta, altas, camiseta pegada al cuerpo, gorra de cuero, negro también, y cejas más delgadas que la punta de una aguja–. Si yo se lo pido, mi papi hace que te cierre tu negocito así, mirá, así…”.

Y, mientras decía eso, chasqueaba los dedos a la altura de sus hombros, con ademanes más que femeninos.

A nadie respetaban. A nadie más que a ellos mismos. Eran niños bien, ricos y bonitos, y eran peor que la peor basura de la sociedad. Así fueron educados en su casa, porque la primera escuela del ser humano es su casa. Y sus padres, los primeros maestros.

Carrera

Llamaron a la Policía. Alguien se atrevió a hacerlo, pero, los policías, castrados como están a causa de los derechos humanos, no hicieron nada. Las muchachas, como moscas de burdel, se acercaron a ellos, los rodearon y, con bien entrenada lascivia, les impidieron hacer su trabajo. Ellos, obligados a respetar los derechos humanos hasta de gente como esa, se retiraron.

“¿Qué podían hacer los muchachos, Carmilla –me dijo un oficial–, si entre aquellos imbéciles estaban los hijos de mi general tal y tal, la hija del diputado, el sobrino del ministro y hasta unos parientes del presidente… Y había hijos de banqueros, de empresarios y uno que otro hijo de capo… ¿Entonces?”.

Se fueron, pues, los policías, y, a eso de las diez de la noche, empezó lo mejor. Era la hora de los piques.

Los motores rugían, gritaban las niñas, una le ofrecía los senos al del carro rojo, enseñándolos en medio de gritos, levantándose la camiseta; otra, mostraba las caderas, palmeándolas con lujuria, ofreciéndolas en premio al del carro amarillo. Y, el niño de las cejas más delgadas que una aguja, gritaba que él se quedaba con el perdedor, para lo que fuera.

El del tercer carro se dejaba besar por su novia.

“Si ganás –le decía ella–, pedime lo que sea…”.

“¿Lo que sea?”.

“Sí”.

“Y, si lo que quiero es lo que te pedí el otro día”.

La muchacha frunció las cejas. El oficial que la entrevistó dice que ella estaba drogada y que había bebido mucho vodka, y que por eso insistió en que su novio participara en aquella carrera.

“Él también estaba drogado –dijo–, y yo le ofrecí lo que fuera si ganaba la carrera, y él lo que me pedía desde hacía mucho tiempo era que participara en una orgía con cinco de sus mejores amigos… Y yo le dije que sí… Y ganó la carrera”.

Después de decir esto, la muchacha se puso a llorar, y los abogados amenazaron a los policías con demandarlos por hostigamiento psicológico.

“La niña estaba muy sensible –dice el oficial–, aquella niña insensata que instigó estos horribles crímenes… Aquella pobre mujer que venía de participar en una orgía más asquerosa que las de Sodoma, y se ponía a llorar ante sus abogados y sus padres buscando protección, cuando por su culpa, y la culpa de sus estúpidos amigos, una inocente quedó destrozada para toda la vida, y dos de sus amiguitos murieron asesinados… Pero, el dinero es tan poderoso, que lo compra todo, hasta la destrucción de los hijos”.

Doña Juana

Los motores rugieron con más fuerza, las ruedas rasgaron el concreto, el humo salió en espesas nubes, y los gritos, la algarabía y las palabrotas, se mezclaron con aquel horrible estruendo.

Una muchacha, medio desnuda, mostrando un diamante en el ombligo, y calzando altas botas de piel, dio la señal de salida, y los carros, libres del freno, fueron disparados hacia adelante. En pocos segundos alcanzaron velocidades increíbles, devoraban los metros y hacían vibrar la tierra.

Más allá, cerca del Gimnasio Polideportivo de la Universidad Nacional, una mujer, una anciana, cruzaba la calle caminando despacio, cargada con una canasta en la que llevaba tajaditas y ensalada. En una mano llevaba una silla plegable. Así se ganaba la vida doña Juana.

Cuando vio venir los tres carros, con las luces altas encendidas, fue tarde para ella. Demasiado tarde. Dos carros la embistieron de frente, levantándola del suelo unos veinte metros. Cuando cayó sobre el pavimento, más allá de la mediana, estaba inconsciente.

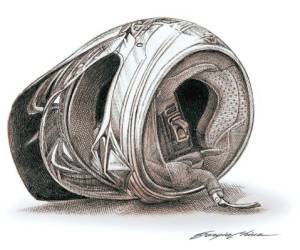

Mientras, la carrera seguía, los carros no se detuvieron, y el tercero ganó, aunque tuviera el bómper delantero desprendido y el tonó abollado.

Volvieron despacio, se detuvieron cerca de la anciana, que estaba tendida en el suelo boca arriba, respirando con dificultad, y uno de ellos dijo:

“Casi nos arruina la carrera esta vieja estúpida”.

“Ahí dejala que se muera” –dijo otro.

Y el ganador soltó una carcajada.

“Mirá que esta vieja casi me hace perder”.

Regresaron donde estaba el grupo, para celebrar el triunfo, y para seguir bebiendo, fumando, gritando y ofendiendo al que iba y venía.

Una hora después, una ambulancia del 911 llegó a recoger a doña Juana, que todavía respiraba.

“¿Y es que no se murió la vieja?” –preguntó una muchacha, que acababa de beberse un trago doble de tequila–. La próxima vez mejor pásenle los carros por encima”.

Y aquella maravillosa ocurrencia, porque las ocurrencias de estos niñitos son maravillosas, y si nadie lo cree, que le pregunte a los papis; así, pues, aquella maravillosa ocurrencia fue saludada con aplausos, gritos y promesas de que la próxima vez, fuera quien fuera, había que pasarles los carros por encima porque, de todos modos, se iban a morir, aunque lo más asqueroso es que los carros se ensuciaran tocando el pellejo de gente como esa.

Y mientras los muchachos, los niños bien, reían y gozaban, se hacían promesas y se preparaban para la siguiente carrera, los paramédicos del 911 llevaron a doña Juana al Hospital Escuela.

“Está viva todavía” –dijo uno de ellos.

“Pero tiene golpes en todo el cuerpo”. –replicó otro.

“Tal vez no sobreviva mucho tiempo” –dijo una muchacha, vestida como enfermera, con chaleco.

“Eso es asunto de Dios” –dijo el primero.

“Tiene golpes severos en la cabeza” –dijo el segundo.

“Pobre señora” –dijo la enfermera.

“Andaba vendiendo tajadas para ganarse la vida” –dijo uno de los curiosos.

“Y esos malditos basura se la llevaron de encuentro –añadió el vendedor de protectores para celulares–. Eso chavos son de lo peor, pero como tienen billete… hacen lo que quieren”.

Nadie dijo nada.

Pronto, se escuchó el aullido de la sirena de la ambulancia, y doña Juana llegó al hospital.

“No creo que se pueda hacer mucho por ella –dijo el cirujano neurólogo al internista–; si sale del quirófano con vida, será como un vegetal”.

Y, como un vegetal, salió doña Juana del quirófano, y así regresó a su casa

Continuará la próxima semana...