TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Hay algo divertido y a la vez trágico en “Fuera de uso”, el cuento que publicamos hoy.

Luis Lezama pone a sus personajes a interactuar en situaciones cotidianas, digamos que a interpretar dos pequeños roles comunes en el ritual de las compras: vendedor y cliente.

Luis Lezama pone a sus personajes a interactuar en situaciones cotidianas, digamos que a interpretar dos pequeños roles comunes en el ritual de las compras: vendedor y cliente.

A medida que la historia se desarrolla cada uno va descubriendo al otro y entre ellos surge una especie de tensión contenida, como si algo -o alguien- estuviera a punto de explotar. Al final todo pasa sutilmente.

Al final los dos son víctimas de su rol y en la forma en que evoluciona la ansiedad de uno y la aparente despreocupación de la otra, el lector encuentra motivos para esbozar una sonrisa y a veces para desesperarse.

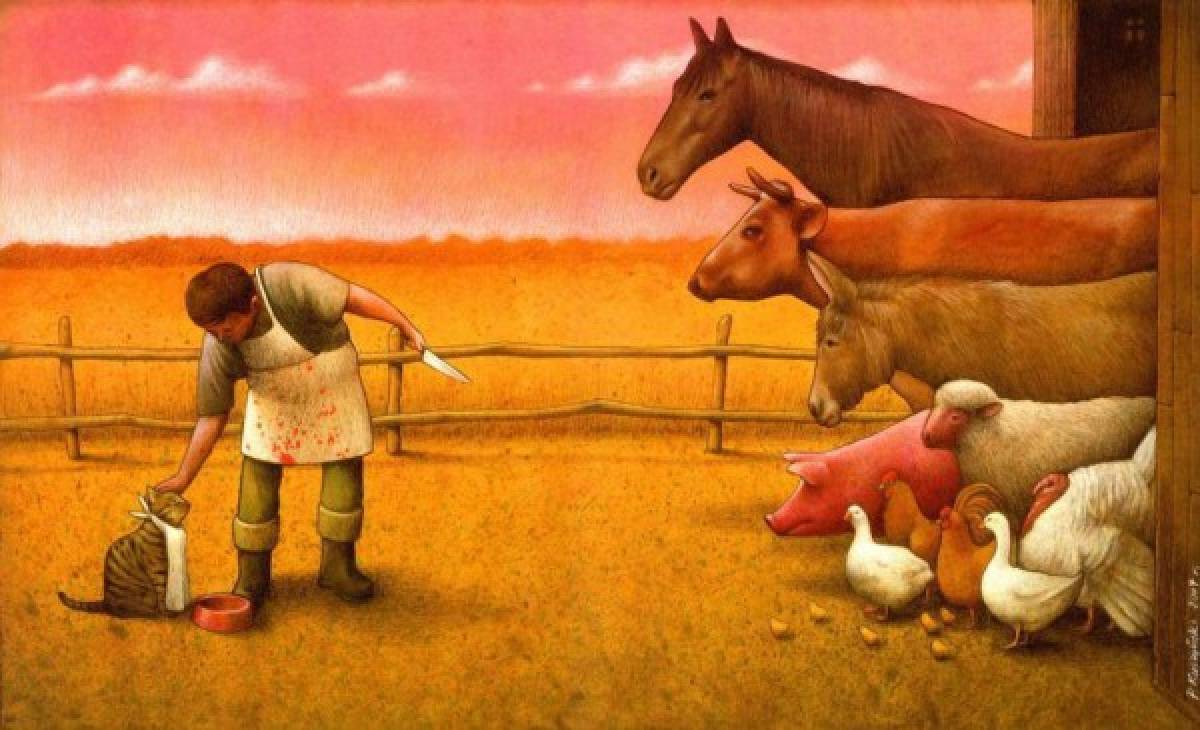

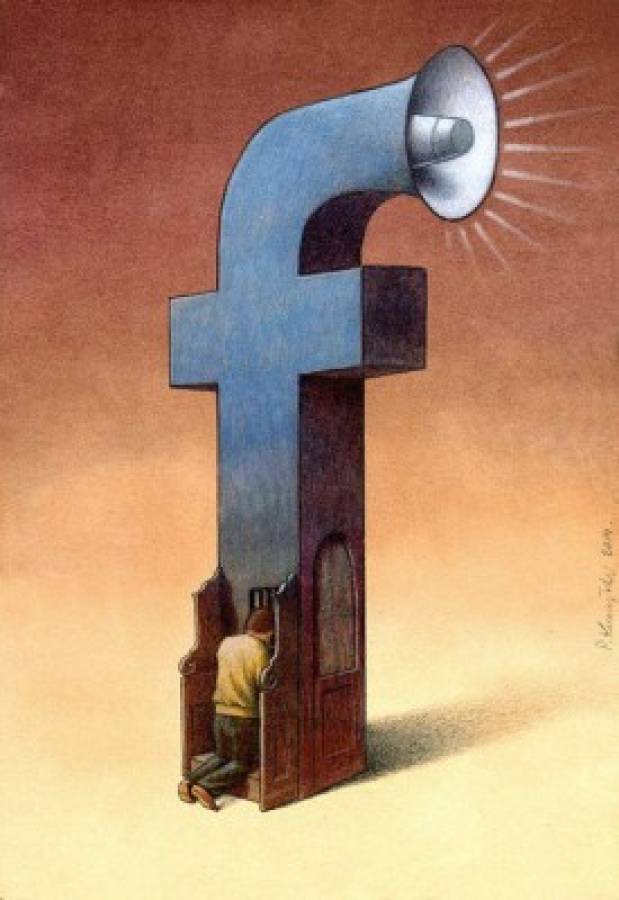

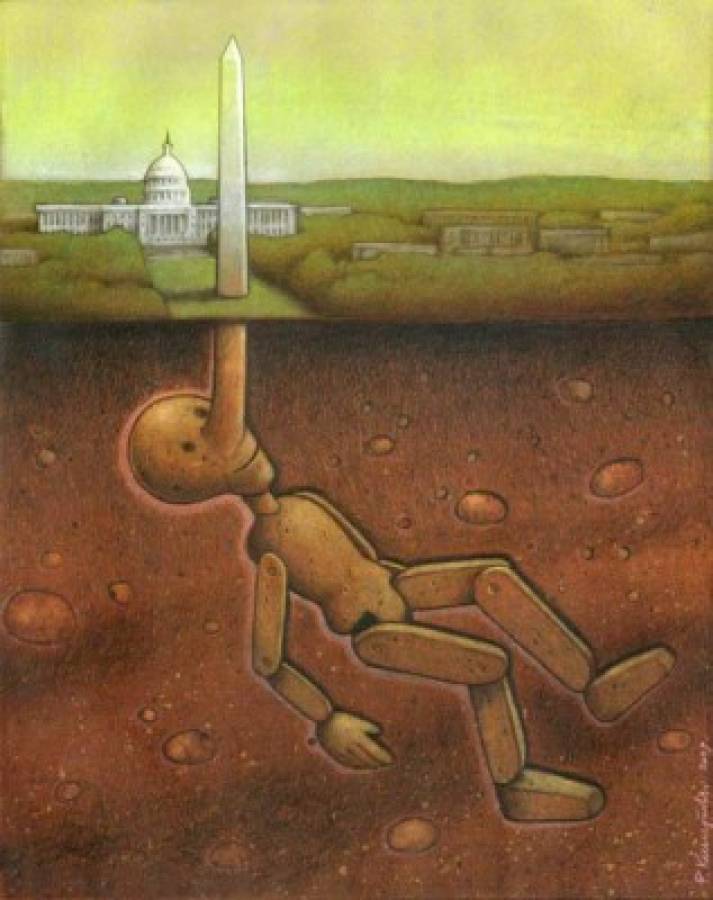

Hay detrás de todo esto una especie de sátira de la vida cotidiana, de la insensatez que motiva algunos actos humanos. Con un humor parecido, aunque más corrosivo, están hechas las ilutraciones de Pawel Kuczynski, que acompañan el relato que el lector está a punto de comenzar.

Fuera de uso

Por más de treinta minutos venía torturándome. Yo la seguía por toda la tienda, era mi trabajo. La mujer levantaba un zapato, lo miraba apenas, y después lo devolvía a su estante, al puro desorden. La tienda estaba llena, parecía diciembre.

–Zapatillas negras y altas, de basquetbolista, no tenés, ¿verdad?

De nuevo me disparaba esa misma pregunta. Cada zapatilla que tomaba era verla levantar la esperanza de que se fuera. Estaba desesperada por encontrar algo, lo vi desde que entró. Pero cómo ayudarla, hablaba poco.

Apenas me saludó, preguntó por las zapatillas. Después fue cuando se negó a darme el talle tres veces y fue cuando supe que no sería fácil. Me ignoraba, arrugaba la boca, o decía “no importa el número”.

Lo único que me pedía era si por favor le sostenía cada zapatilla para que pudiese enviar una foto. Toda ella decía “soy nerviosa, cuidado”. Así que yo era cauteloso, como nos habían enseñado en la capacitación. Al cliente no hay que asustarlo, es como cazar venaditos. Hay que ser sigiloso.

Después de unos minutos en que yo seguía detrás de ella, empecé a desesperarme. Miraba al resto de mis compañeros que iban al mostrador con cajas y cajas. Qué comisiones se estaban haciendo, qué suertudos. Qué gente la que atendían. Se llevaban hasta el mismo zapato de dos colores distintos. Mis compañeros estaban cazando bisontes.

Yo, por otra parte, estaba con esta señora que parecía rechazar los zapatos simplemente por los precios. Un escuálido venadito, le podía ver las costillas. No sólo es difícil, encima es tacaña, me dije. Yo trataba de explicarle –también esto nos lo enseñaron en la capacitación– que el talle era importante, porque iba a incomodar y, peor, a desgastarse más rápido la zapatilla si no era el correcto.

–¿Y esta cuánto? –me interrumpió sin haberme prestado atención. Sostenía con desdén la zapatilla mientras con los ojos ya buscaba otra entre los estantes.

–Esa viene con 50 de descuento –le explique, mientras trataba de ordenar algo.

Envió la respectiva foto.

–Lo único –dije–, es que no me quedan muchas tallas de esa zapatilla. Dígame el número, y me fijo si queda.

–No importa –dijo.

–Bueno –dije. O grité un poco, porque ella me quedó viendo de repente. Me calmé, bajé la voz y ella siguió husmeando las zapatillas. Yo me la imaginé como que volvía a pastar, a bajar la cabeza, después de sobresaltarse por un ruido entre la hierba.

–Pero le advierto –dije, otra vez al acecho– que sólo quedan los números grandes. Para adultos, quiero decir.

Ni caso. No paraba. Una tras otra, enviaba fotos de prácticamente todos los modelos de la tienda. De algún modo tenía que ingeniármelas para sacármela de encima. Un modo civilizado, por supuesto. La educación ante todo, había dicho el capacitador. Traté de alejarme, pero me llamó de nuevo.

–¡Muchacho! –gritó desde el otro lado de la tienda–. Vení.

Me acerqué hasta que la tuve enfrente. Me miró un segundo, y resuelta se me vino, y cuando estaba por atropellarme me esquivó y siguió caminando por detrás de mí. Al darme vuelta, vi que señalaba algo con ese dedo uñoso que tenía, como de Baba Yaga.

–¿Y esas que están allá en la pared?

–Esas están regaladas –dije–, y encima le hago un descuento.

Eran negras, sí; pero no altas. La tipa las miraba. Yo no quise dejarle opción:

–Le quedan en $399.99, señora. Una ganga, señora.

Sacó su celular la señora, y a sus órdenes le sostuve la zapatilla para que enviara la foto… y el celular sonó a los dos segundos.

–No –me dijo sin dejar de leer el mensaje–, no le gustan.

Me ocultó la cara y siguió buscando. En cuanto a mí, ya hasta en sánscrito puteaba para mis adentros.

–No le gusta nada –dijo, como justificándose–. Creo que iré a otra tienda. Porque los necesito, ¿sabe?

Entonces me pregunté para qué tanta foto, por qué la insistencia, y, sobre todo, por qué no había venido el hijo directamente. ¿Y por qué no me daba el talle? Tal vez está en una misión, me dije. Esta tipa tiene una zapatería, y quiere averiguar algo sobre nosotros. En la capacitación también nos habían hablado de eso: espionaje industrial, así llaman a esa vaina.

Fuera lo que fuese, sabía que no la volvería a ver, entonces a modo de despedida le dije:

–Si mi consejo le sirve, debería revelarle al vendedor de la otra tienda el número que calza. Así es más sencillo.

–Lo que pasa es que no importa el número –repitió.

–Señora, es que es más fácil buscarle modelos así. Y así… así nadie pierde el tiempo. Ni usted ni yo.

Se me quedó mirando. Pero yo le sostuve la mirada, no pensaba bajársela.

–Tengo una foto –dijo.

Y me mostró la foto. Sentado sobre una cama, con las espaldas contra la cabecera y apenas sonriendo, vi un chico de alrededor de doce años con una camisa sin mangas, de basquetbolista.

–¿Ves? ¿Ves las zapatillas?

De inmediato vi lo que ella y él querían mostrarme: el niño sostenía el afiche de un basquetbolista de pie con un balón. Llevaban el mismo uniforme. Con la otra mano, el niño halaba la sábana que lo cubría para que se vieran sus zapatillas. Las del basquetbolista eran negras y altas, unas adidas SuperStar prácticamente fuera de uso; las suyas, blancas y bajas, comunes.

¿Y… aquello? Al principio, creí –o quise creer– que aquello era un efecto de la luz. Pero no: de las zapatillas del niño partían, para ser ocultados por las sábanas, dos finos y blancos bastones. Como hechos de pan se me antojaron. Dos largos, dos monstruosos grisines.

–El número no importa –dijo la mujer–. Tiene todo. Pero le faltan las zapatillas.

Después le dije algo, ella dijo algo y la miré irse mientras seguía volteando para todos lados, como buscando todavía.