“Estoy enferma, papa -me dijo-; un maldito me contagió de sida”.

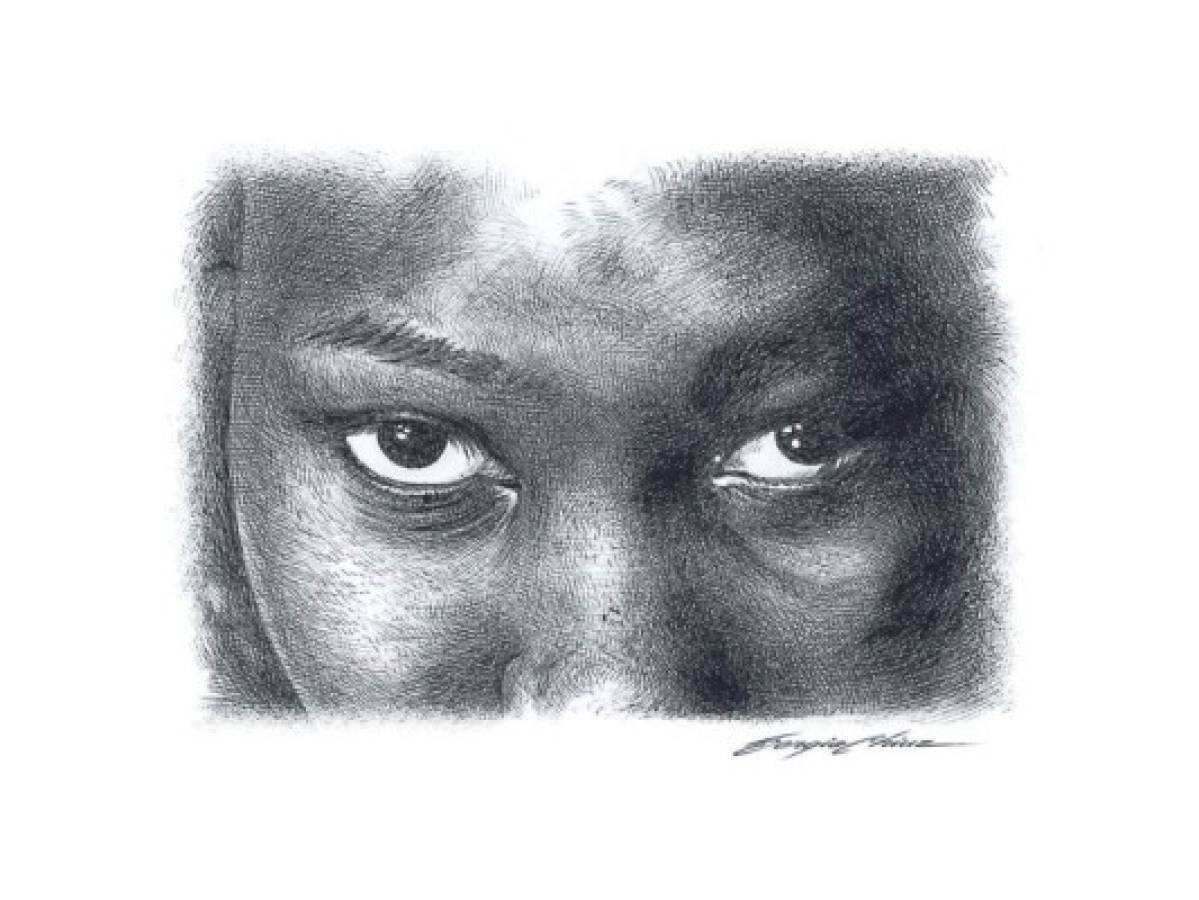

Bajó la mirada, una mirada oscura en la que brillaron gruesas lágrimas. Tragó una buena porción de aire y se retorció los dedos de las manos.

“Pero él se fue primero -exclamó de pronto, levantando la frente, en la que ardía una cólera destructiva-; yo lo maté. Le di matarratas… Le dije que era una medicina para el sida y él se la tomó… Se murió a mis pies, retorciéndose como pollo desnucado. Yo lo escupí y lo maldije mil veces”.

VEA: Selección de Grandes crímenes: Un misterio sangriento

+ Grandes Crímenes: Un misterio sangriento parte II

Guardó silencio, entonces le pregunté:

“¿Ese fue el primer hombre que mató, doña Cleo?”

Ella me miró directamente.

“No -me dijo, después de soltar el aire de sus pulmones, desviando la mirada-; no fue ese el primero”.

Hizo una pausa, pareció perderse en sus recuerdos, y luego dijo:

“El primero fue allá en las islas…”

Así empezamos una de las muchas conversaciones que tuve con doña Cleotilde. Ya estaba delgada, a causa del VIH; de su antigua hermosura solo quedaban los recuerdos. Se había acostumbrado a su encierro de veinticuatro horas en una celda especial, cerrada por una verja de hierro y malla ciclón. Era cómoda para ella. Tenía una cama, una mesa, una máquina de coser y dos sillas. Entre la celda y la verja de hierro había un espacio amplio en el que ella se movía cómodamente.

“Hoy amaneció gritando -me dijo en una ocasión una de las mujeres que la custodiaba-, y cuando amanece así es agresiva”.

Ese día hablamos a través de la reja. Me acompañaba Javier Leonel Díaz, a quien doña Cleo le había tomado cariño, si es que este sentimiento podía brotar del corazón de aquella mujer despiadada y cruel.

“¿Qué me trajiste, papa?” -me preguntó con voz áspera.

“Lo que me pidió, doña Cleo -le dije-; hilos, telas, agujas, la hamburguesa que me dijo, y algo de dinero…”

“Ah, vaya. Vos, al menos, me cumplís lo que me prometés… ¿De qué vamos a hablar hoy?”

“¿Dónde nos quedamos?” -le pregunté.

“No sé, no me acuerdo. Decime vos, papa…”

“Empecemos de nuevo, doña Cleo… Hábleme de lo que recuerda de su niñez”.

Me miró doña Alma y, bajando la vista, murmuró:

“¿Querés que te hable de mi papá? Pues se llamaba Robinson, y era enorme… Maltrataba a mi mamá, y ella se fue, cansada de tanto sufrimiento, y nos dejó en la casa de French Harbor, en Roatán. Allí empezó mi calvario… Mi papá me violó, sin importarle que yo fuera su hija… Estuve sangrando una semana y hasta creí que me iba a morir… Pero el diablo, tal vez, que ya me había señalado como una de sus doncellas, me curó el sangrado, solo para que mi papá siguiera abusando de mí… Y cuando se aburrió, me regaló, o sea, me entregó a una señora de La Ceiba… Yo solo tenía nueve años, y esa señora me maltrataba… Un día me quemó las manos porque agarré unas monedas que estaban olvidadas en una división de madera… Me pegó con el palo de la escoba y me corrió. Yo regresé a la casa de mi papá, que ya tenía otra mujer, y siguieron los maltratos… Era como si yo hubiera nacido para que todo el mundo me hiciera daño…”

CUMPLEAÑOS

Doña Alma estaba cansada, se notaba en su respiración, y le dije que si quería dejábamos la plática para otro día.“No, papa -me dijo-, ya me voy a controlar. Es que esta enfermedad es traicionera…”

“Un día -le dije-, se perdió un hombre en la colonia Zapote Norte…”

Ella me interrumpió, sonrió, mostrando los dientes grandes y sucios, y me dijo:

“¡Ah, ya! Ya sé de quién hablás, papa…”

Hizo una pausa, se sentó en un taburete, y agregó:

“Era el dueño de la cuartería donde yo vivía… Era un hombre bueno, y se había enamorado de mí… Yo llegué a quererlo, porque me trataba bien, pero el diablo siempre es el diablo, y un sábado me pidió que le adivinara el número de la lotería. Yo le hice un baño de ruda, le fumé el puro y le dije que comprara tal número. ¡Y ganó al día siguiente! Ganó un montón de dinero. Yo estaba pobre. Me di cuenta de que fue a cambiar el premio y me dijo que lo iba a meter al banco, y que me iba a regalar una cosita. Y como él andaba con gripe, una gripe bien pegada, yo le dije que le iba a poner una inyección para que se curara. Él se dejó. Entonces yo lo inyecté. Le puse ácido de batería…”

Calla, me mira por un momento, y suspira. Yo seguí en silencio.

LEA TAMBIÉN: Grandes Crímenes: El caso de la Villa Olímpica

“Ácido de batería, papa -añadió-; pero mire que el hombre no se moría… Empezó a sentirse mal, temblaba y sentía que se ahogaba, pero nada que se moría. Entonces fui a la cocina, traje un tenedor, de esos grandes con los que asaba la carne, y terminé el trabajo…”

Los detalles de este crimen son espeluznantes. Doña Alma Cleotilde me los contó como si contara la historia más inocente. No tenía sentimientos, era fría como la serpiente, y hablaba con naturalidad.

“Lo enterré en el cuarto que me alquilaba -siguió diciendo-, y le eché cal. Unos policías fueron a preguntar por él porque los hijos denunciaron que había desaparecido, pero no sospecharon nada. Uno de los policías dijo que en mi cuarto olía mal, pero nada más. Entonces le eché más cal y más tierra. Allí lo encontraron tiempo después…”

“¿Y la carta que les mandó el señor a sus hijos, doña Cleo?” -le pregunté.

“Esa me la inventé yo, papa. Pero como los hijos no creyeron, mejor me fui de allí, por si a la Policía se le ocurría volver”.

“Se dicen muchas cosas sobre usted, doña Cleo…”

“Ay, papa; se habla mucho, pero no dicen ni la mitad de lo que hice”.

“¿Se arrepiente de todo eso, doña Cleo?”

“Antes no, papa. ¿Para qué si uno sabe bien lo que está haciendo? Pero ahora sí, porque quiero ponerme a cuentas con Dios”.

“¿A cuántas personas mató, doña Cleo?”

Me miró, se acomodó lo mejor que pudo en su taburete, y respondió:

“Muchas, papa; muchas. Yo vine al mundo para hacer el mal… Solo para hacer lo malo, pero no es mi culpa… A mí me hicieron así… Yo no era mala…”

“En su casa de El Porvenir encontraron a unos hombres muertos”.

“Sí, papa… Por tonta… Porque ya estaba por irme de allí, pero llegó aquel detective flaco a pedir agua, y yo no sospeché que era policía… Andaba buscando a Tiburcio, y yo lo tenía enterrado en el fogón… Allí lo enterré. Una mañana llegó ese policía flaco, fumando, y me dijo que le diera agua. Yo estaba cocinando frijoles, y él era bien fijado. Fue después que me di cuenta de que sospechó que había algo malo en el fogón porque una mosca verde, de esas moscas carroñeras, iba y venía de la sala al fogón, iba y venía, y el policía sospechó algo, llamó a otros compañeros, y deshizo el fogón… Y allí encontró a Tiburcio, el de Guatemala… Me acuerdo de que cuando deshicieron el fogón, el policía, ese al que le dicen el H-3, lo jaló de una pierna, y la pierna se arrancó del cuerpo, y él se quedó con la pierna en las manos, llena de gusanos… Después encontraron al otro muerto en el patio… Era un señor de allí, de El Porvenir…”

LIBRO

La primera vez que la vi me pareció una mujer sencilla, común, pero al hablar con ella, me di cuenta de que era peligrosa, y que no había empatía en ella.“¿Para qué querés mi historia, papa? -me preguntó-. No tiene nada de interesante”.

“Quiero escribir un libro sobre usted, doña Alma” -le contesté.

“¿Un libro? ¿Un libro así como la Biblia?”

“Bueno, así de grueso…”

“¿Y yo que voy a ganar?”

“Dígame usted qué es lo que desea”.

ADEMÁS: Selección de Grandes Crímenes: La última cena

Este fue el comienzo de nuestra relación. Aunque su expediente era grueso, decía muy poco sobre su vida. Empezó a hablar como si se confesara, llorando a veces, otras levantando la voz, llena de ira, otras maldiciendo, y muchas pidiendo perdón a Dios.

“Sé que hice mucho daño -me dijo una mañana en la que estaba tranquila-, pero yo sé que lo hice porque no estaba en mis cinco sentidos… A mí me enseñaron a odiar, papa, y cuando a alguien se le enseña a odiar nada bueno se puede esperar… ¿Me entiende?”

Yo le respondí que sí. Ella agregó:

“Me hice bruja más para ayudar a la gente -dijo-, pero la gente lo que necesita es desquitarse del mal que le hacen, y busca a los brujos para hacer daño… Yo me ponía a pensar en lo que era mi vida, en lo que había sido mi vida desde niña, cuando vi que mi mamá se iba de la casa, dejándonos botados a mí y a mis hermanos… Es triste… Duele que tu propia madre te deje, aunque volvió por nosotros para que viviéramos con ella, pero era tarde, ya me habían dañado la vida”.

Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas, bajó la cabeza y su mirada se fundió con el piso de cemento, mientras se retorcía los dedos de las manos…

Hoy, doña Alma está muerta. Estuvo presa veintitrés años. Se escapó de la cárcel de mujeres una noche de tormenta, y quiso llegar mojada a Estados Unidos. Regresó a Tela, y allí pasó varias veces por las oficinas de la DNIC. Los policías no la reconocieron, aunque uno dijo que “esa negra se parece a la bruja Cleo”. La capturaron en la playa, donde vivía sola. Se había cortado el pelo y había enflaquecido… Vivió con VIH el resto de sus días… Y salió de la cárcel para morir.

“Lo que te he contado no es todo, papa -me dijo-. Falta mucho”.

Y un día, cuando llevé a mis alumnos de la clase de Criminalística de la Anapo y de Criminología de la Universidad de la Policía a verla, ella les dijo:

“Estoy aquí porque dicen que maté a unos hombres”.

“Pero, ¿los mató, doña Cleo?” -le preguntó uno de mis estudiantes.

“Pues sí… A puro hachazo los maté, pero no era porque yo quería; era el diablo que me decía que los matara. Y todavía hoy el diablo me dice que siga matando, porque yo soy la doncella de Satanás”.

A pesar de todo, deseo que doña Alma Cleotilde descanse en paz.

DE INTERÉS: Selección de Grandes Crímenes: La fría risa de la maldad