TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este relato narra un caso real. Se han cambiado algunos nombres y se omiten algunos detalles a petición de las fuentes.

(Primera parte)

Cuando Vlad y el Gaby llegaron a la escena del crimen había sangre por todas partes. El hombre, un gringo gigantesco, estaba tirado en el piso, boca arriba, con los ojos azules abiertos, los brazos tirados a los lados, en cruz, la mandíbula casi desencajada, el cuello desgarrado y un enorme hueco en el pecho.

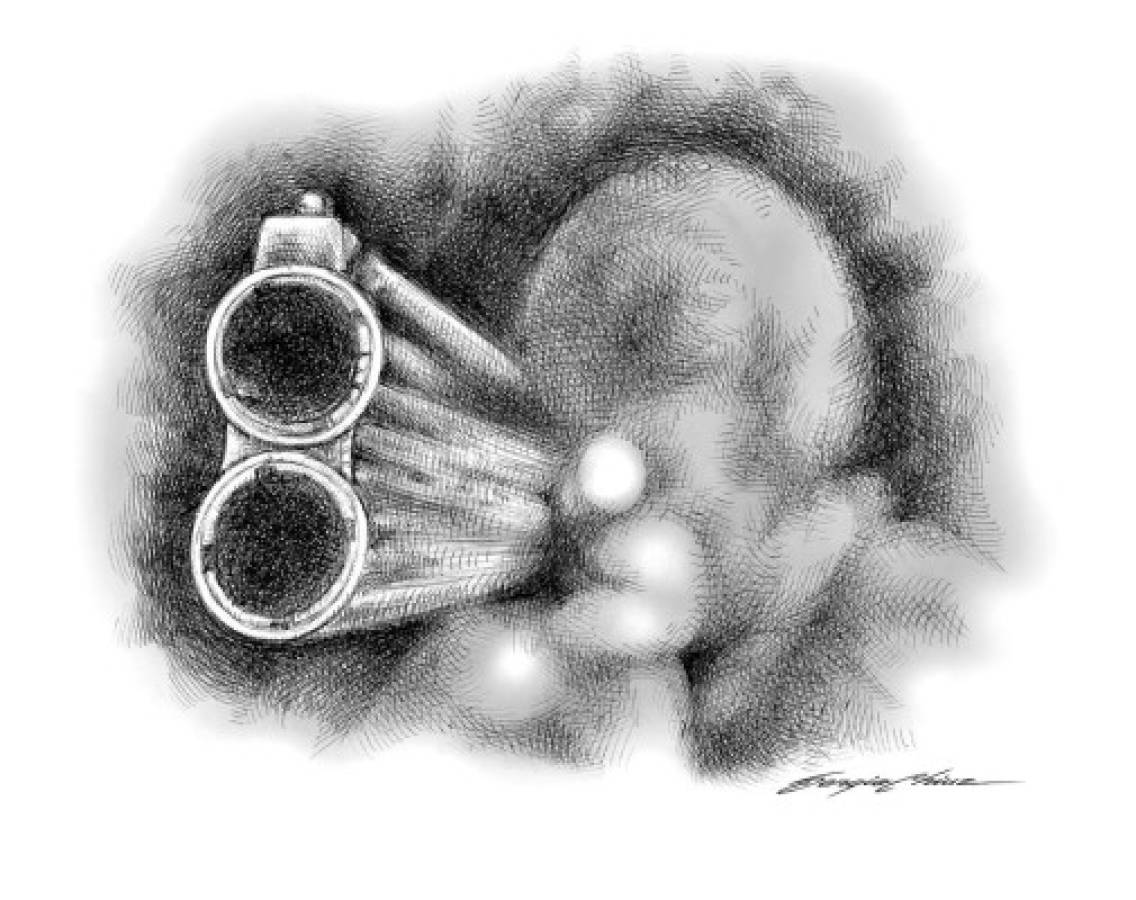

Lo habían matado de un escopetazo que le destruyó el tórax, le deshizo los pulmones y el corazón, le partió en dos la garganta y le cortó venas y arterias como si lo hubieran hecho con un bisturí. Si míster Dan vio venir la muerte, no la sintió. El forense dijo que había muerto de inmediato. Le dispararon a menos de dos metros de distancia.

La esposa

“¿Cuándo fue la última vez que vio a su esposo?” –le preguntó el jefe Canta a la viuda, que acababa de llegar a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) a denunciar que “haber matado a mi marido en casa mía”.

“Hacer poco menos de dos horas –respondió, temblando de pies a cabeza–; mi ir hacer compras… Él quedar en casa, y encontrar muerto, asesinado”.

Era esta una mujer alta, rolliza, más rosada que blanca, ojos claros y de duras facciones, sin embargo, estaba al borde del colapso.

Cuando los agentes de la DPI llegaron a su casa, no quiso entrar, pero luego, tomando fuerzas y valor, entró acompañada por los detectives.

“¿Sabe si falta algo en la casa? –le preguntó el Gaby, uno de los agentes de la sección de Delitos contra la Vida asignados al caso–. ¿Sabe si robaron algo? –agregó”.

La mujer dio un salto.

“No, no saber” –dijo.

Fue a su cuarto y se detuvo en el umbral de la puerta, se llevó una mano a la boca para reprimir un grito y dijo:

“¡Ladrones! ¡Venir a robar!”

El dormitorio estaba revuelto, las gavetas de su cómoda estaban tiradas en el suelo y sus joyeros estaban vacíos.

“¡Las joyas! –dijo, con un grito angustioso–. ¡No estar las joyas! Ladrones vaciar joyero”.

Casa

A pesar del alboroto que había en el dormitorio principal, el resto de la casa estaba en orden. No faltaba nada más.

“Esto significa –dijo el Gaby– que el ladrón sabía lo que quería y que sabía bien donde buscar”.

“Entonces –agregó Vlad–, el ladrón y asesino es un conocido de la familia… Un empleado, tal vez; un amigo…”

La viuda, sentada en el borde de la cama, lloraba.

“Señora –le dijo el Gaby–, ¿tiene o tenía su esposo algún empleado de confianza?”

Ella levantó la cabeza, como si no entendiera. El detective repitió la pregunta.

“¡Oh, yes! –exclamó la mujer–. ¡Claro que tener! Un indio, un hombrecillo que se llama Luis, y su mujer, una… una…”

“¿Dónde están ellos?” –la interrumpió Vlad, impresionado por el tono despectivo con el que se refería a los empleados de su marido.

“Yo no saber… –contestó, agitando una mano enorme–. Yo no ser el policía… Ser ustedes… Buscar, buscar a ese hombre y averiguar si ser él el asesino de Dan…”

Hizo una pausa para tragar aire, luego, añadió, con el mismo tono despectivo:

“¡Yo estar seguro que sí… –dijo, con voz áspera–, que ese mono indio matar a mi esposo para robar joyas… ¡Ah! Si yo decir a Dan: No ir Jonduras, mucho hambre y mucho delito allí; malos muchos y robar tu dinero allí… Gente pobre ser amenaza… The president Trump decirles ‘gente de m…’, pero Dan no hacer caso”.

Los agentes se miraron sin saber qué decir. La actitud de aquella mujer no era muy agradable, sin embargo, su dolor y su ira bien podían justificarla.

Después de aquello vino un largo silencio. Los agentes pensaban. Más allá, el cadáver de míster Dan empezaba a llenarse de moscas mientras los técnicos de inspecciones oculares empezaban a hacer su trabajo.

“¿Tienen armas en su casa?” –preguntó el agente.

“¡Oh, sí! –contestó la mujer–. Mi marido tener escopeta y rifle y pistola…”

El Gaby tomaba notas en una libreta pequeña.

“¿Sabe si falta algo más en la casa?” –preguntó, poco después.

La mujer se quedó pensando por unos segundos.

“¡Ya sé! –gritó–. Faltar el carro de Dan… No estar en parqueo… Faltar su carro…”

El agente hizo una pausa.

“¿Tenía enemigos su marido?”

“¿Enemigous? –musitó, arrugando las cejas–. ¡No! ¡No tener! ¿Por qué preguntar? Mi marido ser hombre de pacífico… de paz y venir de Estados Unidos a La Ceiba a trabajar; a él gustarle mucho esta ciudad.

Él soñar con un rancho, vacas, toros, caballos y burros, y querer crecer pigs, muchos pigs, o chanchos, como decir ustedes; y gallinas, y patos, y sembrar la tierra… Mi marido venir con grandes sueños a Jonduras… Y encontrar pesadilla de la muerte…”

Siguió a esto un silencio más largo. La mujer ya no lloraba; solo había ira y dolor en su rostro.

“Encontrar al asesino” –dijo.

Calló por largos segundos y, como si se desenrollara, se puso de pie.

“Una pregunta, señora” –intervino el Gaby.

Ella lo miró de arriba hacia abajo, como si la reina de Inglaterra acabara de ver a un bicho raro, y esperó a que el bicho raro hablara.

“¿Qué valor tienen las joyas robadas?” –le preguntó el detective.

“¿Qué decir? –exclamó ella–. ¡Mucho! ¡Valer mucho! Cincuenta mil dólares… Más de un millón de las lempiras de ustedes…”

“¿Podría describírmelas, por favor?”

Ella arrugó las cejas.

“¿Des… qué? Please, speak slowly… My spanish is not good” (Por favor, hable despacio. Mi español no es muy bueno).

Vlad esperó un momento antes de responder.

“Queremos saber qué joyas tenía, cómo eran, qué valor tenía cada una… You understand?” (¿Entiende?)”

“Oh, yes! Entender, sí; yo… mi entender”.

“Bien; entonces, quiero una lista de sus joyas… Una por una”.

“Ok. Yes”.

DPI

No había mucho que hacer en la casa. El hombre estaba muerto, asesinado de un escopetazo en el pecho, habían robado sólo en un lugar: el dormitorio principal; su carro había desaparecido y, como por pura casualidad, también había desaparecido Luis, el empleado de confianza de la víctima, y con él su esposa… “una de esas mujercillas insignificantes –había dicho la viuda–, una de esas mujeres que servir solo para parir y comer, para comer y parir”.

Pero, también había desaparecido un millón de lempiras en joyas y un carro… La escopeta de míster Dan la encontraron en un rincón del patio, entre las flores y los arbustos del jardín.

“Dispararon con ella recientemente” –dijo uno de los técnicos de inspecciones oculares.

“Y el cartucho vacío estaba debajo de un sillón” –agregó otro.

“Fue un solo disparo –intervino un tercero–; suficiente para matar a un toro…”

“Tenemos que localizar al empleado –dijo el jefe Canta–; es el principal sospechoso…”

Vlad y el Gaby respondieron en coro:

“Entendido, señor”.

La investigación

Míster Dan y su esposa llegaron a La Ceiba cargados de ilusiones -y de dólares-, compraron un rancho, animales y buscaron a alguien que les ayudara.

Y apareció Luis, un hombre joven, de poco más de treinta años, aunque aparentaba menos, no muy alto, fornido, de cara redonda, pelo bajo e hirsuto, ojos negros y nariz afilada, bajo la que asomaba un bigote fino, formado por pocos pelos.

Pero era un hombre animoso, entendía de vacas y toros, de caballos y burros, de cultivar la tierra y de criar cerdos; le gustaba el campo y en aquel trabajo se sentía tan cómodo que le dio gracias a Dios y míster Dan por haberlo contratado. Pero Luis se sentía solo y ya está dicho que no es bueno que el hombre esté solo. Necesitaba ayuda idónea.

“Míster Dan –le dijo, entonces, una mañana–, ¿cree usted que yo me pueda traer a vivir aquí conmigo a mi mujer? Ella es muy hacendosa y sabe mucho de cocina y también podría servirle de mucho en la casa, a usted y a su señora”.

“¡Por supuesto! –le respondió míster Dan, con una sonrisa–. Esa ser buena idea. Claro; traer a tu mujer y nosotros darle trabajo… Claro…”

Y Dora, una mujer menuda, joven y de buen aspecto, se vino a vivir al rancho con su esposo. Y entró al servicio de la señora de míster Dan, como empleada doméstica y cocinera. Y con esto, Luis no pedía más. Era suficiente para ser feliz. Por eso, se afanó más para que el rancho prosperara, con lo que afianzó más la confianza que su patrón tenía en él. Ahora, míster Dan le consultaba casi todo, y Luis, que llevaba lo de campesino y ganadero en la sangre, respondía como un sabio. “Con este concentrado, las vacas van a dar más leche, y con éste, las gallinas se van a hacer más ponedoras”.

Pero bajo este cielo de felicidad flotaba una negra nube que anunciaba dificultades.

“That Indian does not know anything; I do not trust him. (Ese indio no sabe nada –decía la señora de míster Dan–; yo no confío en él”.

Y el gesto despectivo en su rostro remarcaba sus palabras.

Continuará la próxima semana