(Primera parte)

Este relato narra un caso real.

Se han cambiado los nombres.

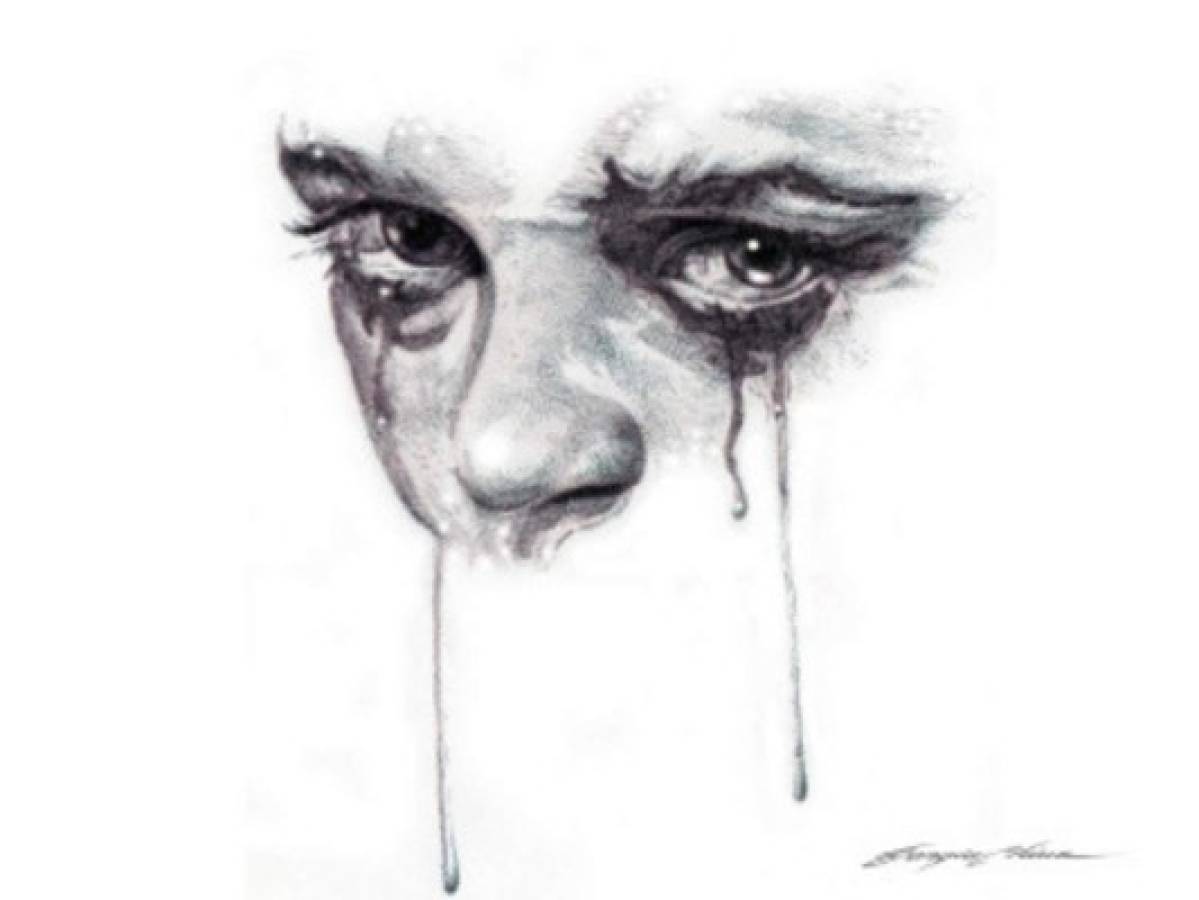

Yo era un niño, solo un niño… cuando él me puso a que le hiciera esas cosas…”

“¿A qué cosas se refiere? ¿Qué quiere decir con “esas cosas”?”

“A esas cosas… esas…”

Siguió a esto un pesado silencio. El niño bajó la cabeza mientras se estrujaba las manos nerviosamente.

“Cálmese; tómese su tiempo… Vamos a hablar con calma. ¿De acuerdo?”

El niño no respondió.

El fiscal miró por un momento a la psicóloga que estaba a su lado y, con un extraño brillo en los ojos, le dijo, levantando los hombros:

“El que un niño tenga que contar lo que le han hecho sufrir es revictimizarlo; por eso, personalmente detesto a los abusadores sexuales, y más cuando la víctima es un niño inocente”.

La psicóloga sonrió, miró al niño, que acababa de levantar la cabeza, luego de suspirar tratando de calmar su ansiedad, y le dijo:

“¿Está listo? ¿Cree que puede continuar?”

El niño movió la cabeza hacia adelante.

“Pero debemos ser específicos –le dijo el fiscal, tratando de parecer agradable–, o sea, que debemos decir las cosas tal y como sucedieron. ¿Me entiende? Tal y como pasaron”.

El niño se limitó a mirarlo. Su ansiedad iba en aumento.

“Es que si no somos claros –le explicó el fiscal, con una sonrisa–, el juez no va a entender bien lo que pasó, o sea, lo que le hizo ese… ese… ese señor, y, si el juez no entiende bien las cosas, no va a poder castigarlo como se merece… ¿Entiende?”

“Sí” –musitó el niño.

“Y todos queremos que ese… señor sea castigado, ¿verdad?”

“Sí”.

El niño tenía trece años, o estaba a punto de cumplirlos, era alto y delgado, con un rostro agradable, más rosado que blanco, en el que lucían dos ojos hermosos pero tristes.

“Empecemos de nuevo” –le dijo la psicóloga.

Pasó un instante de silencio.

Al final, el niño agregó, con voz indecisa:

“Él me decía que le hiciera eso… usted me entiende… y yo le tenía miedo, y se lo hice… Después, él me regaló dinero y me dijo que no se lo contara a nadie”.

El fiscal tosió.

“¿Te amenazó alguna vez?” –le preguntó.

“Sí”.

“¿Qué le dijo?” –intervino la psicóloga.

“Que si contaba lo que habíamos hecho, me podía pasar algo feo”.

“¿Feo, ¿cómo qué?”

“Pues… no sé…”

“¿Te amenazó a muerte?”

El niño miró al fiscal, que parecía querer arrancarle las respuestas de la cabeza, y no dijo nada.

“¿Cuántas veces te obligó a hacerle eso con la boca?”

El niño bajó la cabeza.

La psicóloga intervino.

“Lo está presionando demasiado, abogado, y eso no está bien… Creo que es usted quien lo está revictimizando”.

El fiscal iba a protestar, pero las palabras se detuvieron en su garganta. La psicóloga, con una mirada de serpiente, escarbó en su interior, y, de repente, el representante del Ministerio Público empezó a sudar.

“Lo vi temblar –me dijo la psicóloga–, y eso me causó una mala impresión… Por supuesto, no me puse a pensar en eso en ese momento, sin embargo, cuando ponía en orden mis notas y preparaba el informe para el tribunal, entendí lo que pasaba en el interior del abogado, y comprendí por qué odia a los abusadores de niños… ¡pero es algo que no le voy a decir, Carmilla!”

Por supuesto, la conversación no termina allí.

Juicio

El fiscal del Ministerio Público se puso de pie, luego de recibir la autorización del tribunal, y después del saludo de rigor, dijo, levantando la frente, como si le acabaran de poner en ella un ramo de laurel.

“Esta fiscalía, honorable tribunal –dijo–, probará, sin dejar lugar a dudas, que el acusado, el señor Tadeo Ciriaco López Ruiz, es culpable del delito de abuso de menores…”

Su voz resonaba en la sala con absoluta claridad y mayor convicción, y los diez largos minutos que duró su exposición mantuvo el interés de los jueces y del público que asistía a un juicio que se esperaba desde hacía más de dos años.

En la mesa de la defensa, Tadeo López, pálido y angustiado, escuchaba las acusaciones apretando los dientes, viendo de vez en cuando a sus defensores y luego al fiscal, que parecía tener filo en sus palabras. En primera fila estaban su esposa y dos de sus hijos, su madre, varios tíos y algunos amigos. Al otro lado, estaban los que deseaban verlo en la cárcel por el resto de sus días.

Tenía fresco en su memoria el día en que la Policía llegó a su casa con una orden de captura.

“¿Señor Tadeo Tal y Tal?” –le dijo un hombre encapuchado.

“Soy yo –respondió él–. ¿En qué puedo servirles?”

“Queda usted detenido por suponerlo responsable del delito de violación en perjuicio de testigo protegido…”

“¿Qué? ¿Qué es lo que está diciendo?”

“Tiene derecho a guardar silencio…”

Tadeo, más blanco que el papel, lo interrumpió:

“¡Yo no he violado a nadie!” –gritó, dando un paso hacia el interior de la sala.

“¡No se mueva, señor!” –le dijo, entonces, un agente, apuntándole una pistola a la cabeza, al tiempo que otro se acercaba a él con las esposas de acero en una mano.

“Pero, es que yo no he hecho nada”.

“Tiene derecho a guardar silencio –repitió el policía, levantando la voz, para imponerse al griterío que acababa de desatarse en la casa, mezclado con el ladrido de los perros––; todo lo que diga podrá usarse y se usará en su contra”.

Tadeo se desesperó, gritó, pataleó y, por último, suplicó. Cuando lo llevaron ante el juez, había envejecido prematuramente.

“¿Cómo se declara el acusado?”

El abogado defensor se puso de pie para responder por él.

El fiscal dijo, de inmediato:

“Este honorable tribunal ha escuchado la declaración anticipada de la víctima, un menor de edad, un niño que desde el momento del abuso sufrido hasta el final de sus días, padecerá las terribles consecuencias que le provocó la asquerosa acción del acusado”.

El presidente del tribunal dio un golpe con el mallete y se hizo el silencio.

“El señor fiscal –dijo, con acento firme y severo–, se limitará a hacer su exposición sin usar palabras o frases que muestren su opinión personal sobre el caso que nos ocupa, limitándose, además, a lo que corresponde en derecho”.

Un nuevo golpe del mallete, y el fiscal se disculpó.

“¿Cuántas veces el señor Tadeo López Ruiz se aprovechó de la inocencia de su víctima para abusar sexualmente de él? Y, usando el poder que tenía sobre el niño, lo amenazó para que no le contara a nadie acerca del abuso…”

Un murmullo, como un zumbido de moscas, llenó la sala ante estas palabras, y el juez presidente tuvo que imponer el orden con dos golpes más del martillo.

“Hemos escuchado la declaración de la víctima –agregó el fiscal, alzando la voz y la frente como levanta la cola el pavo real–, y nos conmueve el que el niño haya dicho: “Yo era solo un niño cuando él me obligó a hacerle eso. Yo era solo un niño cuando me dijo que…”

“¡Protesto, señoría! –dijo, de repente el abogado defensor, poniéndose de pie como impulsado por un resorte–. Esa repetición de las declaraciones de la supuesta víctima son impertinentes y no tienen más objetivo que manipular, inducir y predisponer al tribunal a favor de sus acusaciones”.

“No ha lugar la protesta –dijo el juez–, sin embargo, el fiscal evitará la repetición de declaraciones que ya son del conocimiento de este tribunal”.

“Estamos ante un peligroso abusador de menores, señores jueces…”

“¡Protesto! –gritó el defensor una vez más–. ¡Esa acusación es impertinente y viola el principio de inocencia garantizado en la Constitución y las leyes ya que mi cliente no ha sido vencido en juicio”.

“Ha lugar la protesta”.

“Esta fiscalía, honorable tribunal, está en capacidad de probar la culpabilidad del acusado y, desde ya, pide para él la pena máxima por su delito”.

Nuevo murmullo y nuevos golpes del mallete.

“Se le recuerda al público que debe guardar silencio –intervino el secretario–; de no acatar las órdenes de este tribunal, nos veremos obligados a desalojar la sala”.

El juez dio otro golpe con el martillo, y dijo, dirigiéndose al fiscal:

“Puede continuar con su exposición el fiscal del Ministerio Público”.

Este sonrió. Parecía que avanzaba en el juicio con botas de siete leguas.

“El abuso sexual de menores es una de las formas de maltrato al menor –exclamó, como si retomara de pronto la inspiración–, entendido este como hacer o dejar de hacer algo que provoque daño a un niño o lo ponga en riesgo de recibir un daño, y puede ser físico, sexual, emocional o por negligencia”.

En la sala, todos escuchaban con verdadero interés.

“El caso que nos ocupa incluye acciones entre una persona mayor y un niño, incluye contacto físico no deseado por el menor que terminó en un abuso sexual en su contra, seguido por un regalo en forma de remuneración económica, con el fin de evitar la denuncia, seguido de amenazas que han causado traumas emocionales de irreparables consecuencias en la víctima”.

“¡Protesto, señor juez, ya que esa aseveración del fiscal es impertinente porque no hemos escuchado el dictamen de un psiquiatra o de un psicólogo que se pronuncie al respecto”.

“Ha lugar la protesta. El fiscal puede continuar”.

“Estoy por concluir mi exposición, señor juez”.

Este no respondió.

“Sabemos que la mayoría de los abusadores sexuales conocen al niño, o a su víctima –dijo–, y este es el caso que nos ocupa…”

Las miradas que se dirigieron hacia Tadeo López fueron más agudas que la punta de una flecha. Este, con la frente brillante a causa del sudor, tenía miedo, veía a todas partes, como buscando una salida, y, sin embargo, estaba obligado a permanecer en su sitio, escoltado por dos guardias penitenciarios y por tres policías.

“Soy inocente –musitó, dirigiéndose a su defensor–; soy inocente”.

“Cálmese, don Tadeo –le respondió el abogado–; no se preocupe…”

“Pero, es que ese hombre está diciendo cosas que no son…”

“El fiscal tiene derecho a decir todo lo que quiera, pueda y desee… Los jueces van a valorar las acusaciones de acuerdos a las pruebas y tomarán una decisión…”

“¿Y si le creen al fiscal? ¿Y si me condenan?”

“No se preocupe…”

“Tengo miedo, ya he pasado dos años preso y no creo que resista estar allí una semana más…”

“Cálmese”.

“Usted me dijo que iba a contratar a un consultor para mi defensa, y no veo a nadie aquí…”

El abogado sonrió de nuevo.

“No se preocupe. Está afuera, esperando a que lo llamen…”

“¿Es el doctor?”

“Sí; el doctor Denis Castro Bobadilla… No hay de qué preocuparse”.

Sonrió Tadeo e iba a decir algo, cuando la voz del juez se impuso en la sala, después de dos golpes del martillo:

“Le recuerdo al abogado defensor que estamos en juicio y que debe guardar la compostura y el debido respeto a este tribunal”.

“Pido perdón humildemente, señor juez”.

El juez miró al fiscal.

“El doctor Castro está afuera –dijo, en voz baja el defensor–; confíe en él…”

Continuará la próxima semana...